|

少女は裸の背を丸めて、死人の胸板にうずくまっていた。 正しくは、経帷子と化した鎧の継ぎ目に、深々と打ち込まれた太い木杭の上へ、右足の親指だけで止まっていたのだった。 銀の瞳にいたずらっぽい輝きを帯びて、毒々しいほど紅い唇は三日月に歪ませ、真白な牙を覗せている。氈鹿の仔を思わせる腕や足、白樺の若木の如き胴はすっかり青ざめ、ところどころ黒ずんだ奇妙なまだらを成しているが、寒さを感じるようすもなく、剥き出しのままに冷風になぶらせていた。 「あ、は、は…」 短くとぎれとぎれの子供っぽい嗤いが、渦を巻く気流に乗って、荒れ野に広がる。 誰が聞くだろう。荒野に転がるのは息絶えた軍馬と乗り手、弓を掴み矢を握ったまま果てた射手、剣を持ったまま体が二つにねじ切れた甲冑の 否、なお独り。革甲をまとい、弩を構えた女武者が、返り血に染まり、長駆を瘧にかかったように震わせながら、未だ心の臓を早鐘の如く鳴らして立っていた。裏若い面差しは色を失い、紙のようだったが、口許は固く結んで抗いの意志を示していた。茶と緑、左右異なる瞳にも、なお燃え尽きぬ燠の如き光を宿していた。 幼い娘は、小さな掌についた赤い雫を舐めながら、最後の生き残りにちらりと一瞥をくれ、急に顔を向けると、人慣れない猫をなだめるような笑顔を浮かべた。 「楽しかったぞ。この百年では一番体を動かした」 「…ぉ…のれ…」 何とか罵りを返そうと喉を絞った女武者の声は、しかし哀れなほど掠れていた。少女は一糸まとわぬ肢体をまっすぐ伸ばすと、両手を天へ突き出し、大きなあくびをした。次いで、物言わぬ男の上を降り、粗びた大地を踏むと、音もなく獲物の方へにじり寄っていく。 「そなたの連れ合い、なよやな割に魔物退治としては大した腕前だった。西境の柳館の兄弟を始末したな?あれらも若造にしてははしっこいところがあったが…しかし侯爵の手勢は期待外れよ。戦慣れしていたという触れ込みだったが…」 「そ…れ…いじょ…近寄るな!」 話ながら無造作に距離を詰める幼い娘に、丈高い女は得物を差し向ける。色違いの双眸のうち、右の翡翠が暗く燃える。矢代わりに番えた杭が、まっすぐに標的の、薄い乳房のあいだを狙う。 「そうか?心の臓を射抜くにはもそっとそばがよかろう?」 「だまれ!」 女武者が叫んだ時、すでに小さな魔物は目と鼻の先に来ていた。刹那、柳の若枝のような腕がしなり、陶磁の細工を思わせる指が弩にからみつき、いともあっさりともぎ取ると、腐った木ぎれかの如く揉み壊す。 「これで無粋な玩具はなくなった。おお。まだその右の眼があったな。美しい。まるで夏の盛りの森の葉よ。それで、影に紛れた妾を見抜き、夫に告げたのだな。けなげよ」 恋人に囁くような口調で語りながら、幼い娘はじっと獲物を見上げる。丈高い女は、身震いしたあと、やおら腰に帯びた短剣を引き抜こうとした。 途端に細い手が再びしなって、強張った頬を張り倒し、這いつくばらせた。あまりの速さに何が起きたか分からぬのか、女武者は幾度も瞬きし、頭を振り、うめきながら、身を起こそうとする。口の中が切れたのか、緋の筋が一つ、唇から垂れる。 少女は見下ろしながら、目を細めて呟く。 「歯など折っておるまいな。加減したつもりだったが、か弱いの。どれ」 華奢な指が黒髪を掴み、引きずり上げる。半ば朦朧としながら尚睨み付ける茶と緑の瞳を、銀の双眸が穏やかに受け止める。不意に小さな掌が上がり、振り下ろされる。幾度も、幾度も。皮膚と肉を打つ音が響きがある。 ややあって、刹那の静寂が訪れると、後を追うようにすすり泣きが漏れ出した。 魔物退治のただ独りの生き残りは、滂沱の涙を溢れさせていた。討つべき 「ころ…せ…」 「おお、泣くでない。仕様のない」 傷んだ頬を流れる熱い雫を指でぬぐってやりながら、幼い娘はあやすようににこやかな表情を作る。 「望み通りにしてもよいが」 稚い手が革甲の艶やかな表をすべり、みぞおちのさらに下まで降ってから止まった。 「こちらはどうする?」 打ちのめされた貌に怪訝の相が浮かぶと、小さな魔物はくすりと息をこぼした。 「聞こえぬのか?もう一つ微かな、心の臓が鳴っているのに」 女武者は凝然として、色違いの双眸を丸くし、唇を半ば開く。 得たりと、声変わり前の喉は愉快そうに言葉を紡ぎ続けた。 「察するに連れ合いとの子、形見か。そなたを屠ったら、腹を割いて食ろうてみよう。辺境一の魔物退治の胤は、どのような味がするかな」 跪いた長駆を激しくわななきが走り抜けると、腫れ上がった口が喘ぐように開き、別人のように弱々しい呟きをこぼした。 「さないで…」 幼い娘は首を傾げて聞き返すそぶりをする。 「ころさ…ないで…」 消え消えに吐き出した懇願に、小さな魔物は細頸を逸らせて黄昏の空を仰ぐ。 「あ、は、は、何と変わり身の早い。まこと母は弱し。よいとも麗しき邪眼よ。そなたの瞳に免じて命を、もう一つのも、奪わずにおこう。ただし条件がある、呑むであろうな?」 翡翠の焔が揺らめき、痣の浮いた顔が歪む。 「の…む…」 魂を削るような声で答えがあると、楽しげな喋りが後を引き取る。 「では、接吻で妾を満足させよ」 たった今伴侶を奪われたばかりの寡婦は、憎むべき仇からの命令に一瞬、返すべき語句を失ったあと、強く歯がみし、力なく垂れた両の腕に辛うじて拳を固めて、立ち上がろうとするように身をもがいた。 すると幼い娘は、掴んだままの髪をねじり、相手の頭を軽く揺すぶってから、耳元に唇を寄せてしごく穏やかに囁く。 「生かしたまま子を引きずり出してやろうか?ん?」 女武者は凍り付き、のろのろと指を開いた。小さな魔物はまた完爾として、耳の縁を甘噛みすると、真正面に顔を合わせた。 「歯を食い縛っていてはどうにもならぬ」 からかうような促しに、血まみれの口許がいっそうきつく締まったあと、徐々に緩んで、唇はゆっくりと開き始めた。降伏を決めた城の門のように、固く秘していた内側を晒す。おののく舌と、真珠のような歯列とを。 雛の口に餌を与える親鳥のように、少女は唇と唇を重ねる。しなやかな舌が潜り込むと、氷のような冷たい感触に、寡婦はおののき、無意識に抗おうとしたが、後頭部に回った小さな掌が万力のように押さえ込んで、微動だにさせなかった。 魔物は銀の双眸を細め、獲物の口腔から溢れる血と涎とを甘露の如く啜り飲み、代わりに己の唾液を注ぎ込む。わざとらしいほど湿った音を立てて唇と唇がこすれ、舌と舌がからむ。すると、嫌悪に強張っていた線のきつい縹緻が徐々に緩んで、朦朧、ついには蕩然としていく。 陶磁の細工の如き手が宙に躍り、また鎧の表をなぞると、厚革に爪を立て、朽ちた樹の皮でも剥がすように、肌着ごと引きちぎり、たわわな乳房をまろばせた。勢いよく上下に跳ねる肉鞠を、猛禽の如く曲がった五本の指が揉み潰す。 恍惚に混じり出した痛苦に、長駆の女は瘧にかかったかのように痙攣したが、幼い娘は瞳だけで笑ったまま接吻を続け、なおも豊かな胸を弄ぶ。 次第に奇妙なことが起きた。乳房を握ってはほぐす手が、菓子の生地を捏ねてでもいるように柔肌の下に沈んでいく。皮膚が破れたのでも、骨肉が抉れたのでもなく、ただ妖魅の細腕が、魔物退治の躰の芯へと滑り込むと、早鐘を打つ心臓を愛しげに按摩し、胃をくすぐり、腸を掻き回して、最後には深奥にある命の揺籠さえ爪弾く。 死そのもののように冷たい指に、臓腑を玩具にされるおぞましさか、茶と緑の瞳には大粒の涙が盛り上がって頬を伝い、鍛え抜いた両腿のあいだには小水が漏れて、湯気を立てた。 魔物は、くつくつと喉を鳴らして唇をもぎ離し、首を反らせて高らかに嗤った。 「あ、は、は…赤子のように粗相をするなど。まこと、愛らしい」 言い置くと、女のうなじを掴んでいた手を開き、あやすように頭の後ろを二、三度はたいて、なおむせび哭く顔を薄い胸元へ抱き寄くと、乱れた髪をくしけずる。一方で胴に埋めたままの腕を蛇の如くねじり動かすと、鼓動する塊を再び包み込んで、乱れた脈拍を鎮めるようにやわやわと揉む。 「どこも傷めはせぬ。安んじよ。我が庇護の下へ、身を任せ、名を捧げるのじゃ」 胸の内を固く氷で固められるような心地に、寡婦はしかし奇妙に穏やかな面持ちになって応じる。 「夜…鷹」 「そう。我が名は 名乗りを交わすと、迦陵は夜鷹の額や瞼、頬へ、啄むような口づけを雨霰と浴びせ、塩辛い涙を啜っては、また蝶が花の蜜を求めるように唇を貪った。 幼い指が心の臓に食い込むつど、すらりとした長駆が反り返って激しくわななき、掠れた喘ぎとともに気をやる。ついには糸の切れた傀儡よろしく力を失った肢体を、華奢な腕が抱えてそっと横たえ、肋の間に潜らせていたもう一つの腕も引き抜く。自由になった二つの手はさらに、無防備に仰向けになった姿態から具足の残り引きむしり、ちぎり捨て、一糸まとわぬようにする。続いて灰がかった二つの眼差しが、隅から隅まで睨め回した。 「佳い。目玉のほかは大きさは合わぬのが口惜しいの」 少女は牙を剥いて笑むと、目を閉じて荒く息づく女武者の右眼に窄めた五本の指を寄せる。同時に、逆の手を己が右眼に近づけた。 「もらうぞ」 刹那、夜鷹は色違いの双眸を開くと、瞳孔を一杯に広げて、絶叫を放つ。 だが、後を追うように起こった迦陵の哄笑が、すべてを圧して荒野に響き渡り、生贄の上げる一切の声を飲み込んで覆い隠した。 命からがら逃げ延びた召使いが語った顛末は、所領を接する戦好きの男爵連さえおぞけを振るうほどの酸鼻極まる内容だった。幼い娘のうわべをした化生は、身の程知らずにも鉾を向けてきた領主を、息のあるうちにばらばらにしたという。 だが、みめよさで知られた侯爵の夫人や側室、令嬢に比べればまだましな運命だったかも知れない。 服や靴、帽子、飾り物のように、形の秀れた手、足、髪、目、鼻、耳、皮、臓腑を集め、興の赴くまま取り替える”蒐集家”と悪名高い妖魅。闇の淵へ引きずり込まれた麗人は皆、生きながらいずことも分からぬ”箪笥”に閉ざされ、体の一部、あるいはすべてをもぎとられる日を待つ定めという。 噂を裏付けたのは、討伐から戻ってきた侯爵配下の騎士や兵卒の姿だった。一度ばらばらになった四肢を、つぎはぎ細工のようにつなぎあわされた不気味な格好は、報復や略奪を狙う土豪にとって十分すぎる警告であった。 魔物退治の輩には別の印が示された。いびつに継ぎ足した八本脚の馬に乗せられた、裸の女。辺境一の使い手と誉れ高かった男の連れ合い。引き締まった ”此は北平の司より寵を受けし者也 何人も侵すを許さず” 風が素肌をかすめるだけで官能の極みに達し、茶と銀の瞳から随喜の涙を零すほどに仕込まれた犠牲を前に、かつての凛々しさを覚える同胞は頭を振り、抗うべからざる禍から足を遠のかせた。 廃墟と成り果てた三つ子丘から望める四方十里は、かくて昼なお濃い影の落ちる伏魔の地に変じた。もはや如何に腕に覚え有る騎士であろうと魔物退治であろうと、崩れた城館に棲みついた童形の怪異に、あえて挑もうとする人間はいなかった。 少なくとも 暗がりを閃光がつんざき、石造りの作業場を照らし出す。 拱梁が支える高い天井と、窓のない四面の壁には、背をもたせるようにして幾つかの人影が立ち、白と黒とにくっきりと輪郭を浮かび上がらせていた。 いずれも、黒い丸硝子を二つ填め込んだ革の半仮面をつけている。部屋の中心からすさまじい純白の輝きが噴き上がり続けていたが、眩しがるそぶりはない。 不意に無明が戻ってくると、かすかな物音があって、今度はずっと穏やかな角燈の火が点った。次々に半仮面が外され、そろってむっつりとした顔が露になる。少しして、鍛冶装束をまとったひときわ大柄な媼が歩み出ると、ほかを見渡した。 「ご満足かね?」 皺だらけの顔をくしゃくしゃにし、乱杭歯を剥き出して脅すように問いかける。 すると答えるようにもう一人、丈はそう変わらぬ、眼帯を付けた女が前へ進み、軽く頷いた。 「良い仕事だ。親方」 巨躯の老婆は頭を振ってから、部屋の隅へ顎をしゃくり、ほとんど気配もさせぬほどじっとしている見習い服の童児を示した。 「褒めるならあんたの息子にするんだね”一ツ目”。注文のほとんどはちびがこなしたのさ」 隻眼の女は、ちらりと少年を一瞥すると、小さく肩を竦めた。どちらも言葉をかけようとしない母子を、年経た職人は睨むようにして見比べてから、ふんと鼻をならしてそっぽを向く。 だしぬけにもう一人、身なりのよい若い男が咳払いをして割り込んだ。 「子供が作った品で間違いはないのか」 媼はじろりとそちらに剣呑な視線を送ると、不揃いな歯を剥き出して応じる。 「あたしが確かめたんだ。気に入らないならよそへいきな」 麗々しいいでたちの青年は、一瞬、凍てつくような眼差しを投げ返してから、黙って眼帯の連れを窺った。女はわずかのあいだ瞼を閉ざしてから、静かに告げる。 「親方の目を疑いはしない。だがもう一度詳しいことを確かめておきたい」 「渡した数は七つ。苦土がそんだけしか焼けなかったからね。包みから出して、何かに叩きつけりゃすぐ燃え出す。初めの光が続くのは一呼吸と思いな」 老婆がぶすりと応じると、女はよしと首を縦に振り、さらに傍らの男にも同様の仕草をして見せた。相手はよく手入れのしてある眉を持ち上げてから、抑揚を欠いた口調で台詞を紡ぐ。 「これまで”一ツ目”殿の言を重んじ、細工を拵え、試すのに助力は惜しまなかった。だが此度はいつもの狩りとは違う」 職人が広い肩をそびやかせて、苛立ちを示すのを、隻眼の女はかすかな所作で制し、男へ向き合った。 「無論。若君にあられては父祖の地を取り戻す大事。常よりお心配り深くなられるのも当然とは申せ、かの敵の手強さは誰よりこの身がよく存じております。十年計りし我等が策を為す道具立て、これより適するものはございません」 貴人は口の端だけで笑みを作ると、手袋を嵌めた掌を打ち振った。 「一ツ目殿を信じるよりないな。先に出ていよう。兵が退屈している頃だ。この窖のおかしな 「何だって」 気色ばむ媼を置いて、青年は踵を返すと、風が吹き抜けるような速さで戸口を抜けて立ち去った。老婆は舌打ちすると、相変わらず部屋の隅で置物のように大人しくしている童児を眺めやった。 「ちび、あたしゃ疲れた。先に休む。今日はもう起きないから客の見送りと後始末はひとりでしな。いいね」 幼い弟子が慌てて頷くと、老いた師匠は足を踏み鳴らすようにして部屋を出ていった。 あとに残った母と子は、最前と同じく黙りこくったままでいたが、やがて少年の方から女に近づき、雛鳥のようにもろげな首をもたげ、緑と茶の双眸を煌めかせた。 「お母さん。あそこへ行くの」 まっすぐな眼差しを、親は左だけの褐色の瞳で受け止めると、低く呟いた。 「ああ」 子供はまたしばらく口を噤んでから、おもむろに請うた。 「僕も連れて行って」 眼帯の女は短く息を吐いて、頭を振った。 「足手まといだ」 少年は唇を噛んで食い下がる。 「昔、お父さんはお母さんを連れて行った。だから僕が同じように、お母さんの目になります」 丈高い母はかすかに背を強張らせると、また拒絶の仕草をする。 「同じ戦い方はしない」 「でも」 なお言い募ろうとする相手を身振りで遮ってから、魔物退治の手練れは屈み込んで顔と顔を近づけ、片方だけの眼を細め、淡々と話しかけた。 「足手まといだ。あの時の私のように。しくじっても、お前が娘だったら、あれは慰みに生きて帰すかもしれない。しかし男はただ捻り殺される。そうなれば戦い方を知るものは絶える」 左右色の異なる瞳が伏し、小さな頭が俯いた。眼帯の女は穏やかに語句を継ぐ。 「十日待って戻らなければ、ここを離れて。あれの縄張りから、できるだけ遠ざかるように」 子供は微かに息を詰めてから、従順に頷いた。母は背を伸ばすと、大きく深呼吸してから身を翻して扉へ足を向かわせた。潜り抜ける寸前で、省みずに嘯く。 「見送りは要らない」 仄闇をあとにして、廊下を過ぎ、広間から玄関へ進む。かつて西境の柳館と呼ばれた古邸は新、たな住人の手で工房に様変わりしてもなお、一度攻め入った身には勝手が知れた。 曇天の頼りない光の下へ出ると、馬の嘶きが迎えた。濃藍に染めた上物の套衣をなびかせた若い男が、短い挨拶をよこす。北平の侯爵家の遺児。だが碧血をうかがわせる気品はなく、ただ戦場を渡ってきた、傭兵の長としての貫禄だけが、贅を凝らした服装に釣り合いを持たせている。 配下の薄汚れた格好とは甚だしい対照を為していた。毛皮と鉄で覆った獣と紛う姿。時折上がる笑いや唸りは、山犬の吠え声を思わせる。抜き身の剣や斧、槍を見せびらかし、村々で働いてきた略奪と殺戮とを種にした笑い話に興じている。 だが隻眼の女が通ると、それぞれ会釈や目礼をして道を開き、過ぎ去ったあとでは次々と隊列を整え直していく。 魔物退治が側へ来ると、侯子は馬に跨り、相手が鞍上に移るのを待って訊いた。 「別れは済ませたのかな」 「はい」 「潔いことだ」 青年は振り返ると、背後にそろった兵に号令を下す。たちまち人馬の群は塵埃を巻き上げて進発した。ゆるやかな起伏の間をうねる道をたどり、一路荒野へと。 北平、三つ子丘の城館へと。 夏の訪れを告げる嵐が、乾いた大地をぬかるみに変えつつあった。とはいえ雷の轟きも風の唸りも、豪雨の音も届かぬ、廃墟の地下深くでは、季節を問わぬ淀んだしじまが蟠っている。 常には鼠と甲虫以外のほか死者の眠りを騒がすものもない、ねっとりとした闇。代々の領主と一族、さらには遙か上世に地を治めた蛮王の骸が安らう奥津城に、しかし幾星霜を経てか、かすかに何かが動いた。 無数に並ぶ壁龕の一つ、斜めに置かれた石棺の重い蓋が、不意に細かな欠片を落とし、耳障りな響きをさせて横へずれると、内側から燐の灯が、熱のない緑の光を投げかけ、漆黒の墓所を僅かに明るませる。 ややあって隻眼の女武者が、病んだ輝きを封じた玻璃の瓶を掲げて、死者の安息所へと歩み出た。次いで、金糸の煌めく襟飾りをした若い貴族が現れ、さらに続々と武装した男が、虚ろな陵を満たしていく。 眼帯をつけた顔がぐるりと四方を眺め、不可思議なからくりを嵌めた腕が闇の彼方を示すと、一隊はそちらへ移動を始めた。しわぶき一つなく、鎧や得物をぶつけて鳴らしもせず、滑るように進んでいく。 螺旋階段を登り、回廊を進むと、やがて太い鉄棒を組んだ格子戸にぶつかる。眼帯の先導は、周りに退くように促してから、荒布でおおった硝子瓶を取り出して、慎重に栓を抜くと、頑丈そうな錠に少しずつ中身を注ぎかけていく。しばらく待ってから錠を布でくるみ、強く打つと、もろくも鉄は砕ける。なるたけ軋みをさせぬよう戸を開くと、また先を急ぐ。 時折足を止めると、伊達服の青年が追いついて、無言のままとるべき道を示す。攻め手はとうとう、往時の大広間、扉を破られたままに朽ち崩れた亡き侯爵の謁見場へと入り込んだ。 腐り傷んだ絨毯を踏みつけて、さらに先へ、領主の住居の方へと向かおうとしたところで、ぎくりと隻眼は立ち尽くした。玉座の上に翡翠の耀いを認めたのだ。己が手に持つ燐の松明よりなお不吉な緑の焔を。 「猟犬ではなく、土鼠を連れて来たか」 稚い喉が発する、からかうような問いかけに、隻眼の女は総毛立つのを覚えながら、覆いをかけて灯火を消し去った。無明に一点、宝石の如き碧眼だけが炯々と残る。 「客の訪ないも気付かぬほどうるさい雨だが、この眼が疼いてな」 魔物退治は答えなかった。ただ後背と左右に扇の如く兵が散って行くのを、微かな気配で察しつつ、じっと立ち尽くしている。 玉座の娘はいっこうに構えるようすもなく、楽しげに喋り続けた。 「一度、解き放った鳥が、自ら籠へ舞い戻るほど、嬉しいものはないの」 恋人に囁きかけるような甘やかな声に、女武者は全身におののきが走るのを堪え切れなかった。拳が固く締まり、閉じた頤の奥で奥歯が軋む。 だが少女の形をした妖魅がなお絡みつくように口舌を重ねんとしたところで、短い咳払いが断ち切った。 「老いぼれの話はいつも長くて叶わぬ。早く片付けてくれ一ツ目殿」 侯子の憂鬱そうな台詞が響いた途端、凄まじい殺気が玉座から押し寄せた。だが、女武者にとっては却って、冷水を被ったように我に返る機会となった。口笛を吹き、素早く右腕を上げて半仮面を被り、左手をもたげ袖に隠した仕掛けを引くと、折り畳みの弾弓から、盲撃ちに奇妙な筒を放つ。 太陽の欠片を投げ込んだように、大広間が真昼よりなお白く染まった。 怪鳥に似た悲鳴が迸り、鼓膜を突き破らんばかりの喧しさで谺すると、長々と尾を引く。だが武装した男はいずれも黒硝子で目を覆ったまま、些かの揺らぎもなく弾弓を構え、両目を押さえてもがく小さな娘のもとへ過たず撃ちかけた。 正確に飛来する礫を、華奢な腕が恐るべき速さで払いのける。だが肘や手首に当たった瞬間、大人の握り拳ほどの塊が粉々に砕け、液状の中身を飛び散らせた。 新たな絶叫が沸き起こる。酸が皮膚を焼く激痛に、魔物は玉座から転げ落ち、立ち上がって狂ったように両腕を振り回した。 魔物退治が背から連弩を外し矢を番えるには十分な時間だった。鋼の短箭が、真直ぐに少女の関節を射抜き、玉座に縫いつける。もう一本、さらにもう一本と。蝶を展翅するように。ただ一度の仕損じなく。 「松明を」 当たりに闇が戻ると、眼帯の女は半仮面を降ろし、やっと口を利く。あちこちで燧の火花が散って、脂の爆ぜとともに橙の炎が二つ、三つと揺らめいた。先程の閃光には及ばぬながらも、明るい輪が重なって、暗がりを広間の隅へ追いやり、同時に磔になった魍鬼の、醜く焼け爛れた裸身を露わにする。 「存外いつもの狩りと変わらなかったな」 配下に守りを固めさせた青年が、白木の杭を握って、ゆったりとした足取りで前へ進もうとするのを、隻眼の女武者が手振りで制した。 「まだです。火の用意を」 促しに従って兵が油の入った小甕を弾弓にかけ始めた。若い貴族はうっとうしげに形のよい眉を顰めたが、大人しく待つそぶりをする。 だしぬけの哄笑が、全員の動きを止めさせた。 「誰かと思えば…侯爵の妾腹か…女の背に隠れて帰還とは…父ゆずりの弱虫と見える…」 途切れ途切れの嘲りに、侯子は苦笑しつつ、魔物退治の隣へ歩み出る。 「若君」 眼帯の女が諫めるのを、青年は聞こえぬかのように手負いの化生へと近付いていった。 「何、留守に巣食った溝鼠を始末する程度では、勲しにならぬのでな。服を鼠の血で汚すのも馬鹿馬鹿しい」 嘯きながらも、杭を握る手に力を込め、もう一方の腕は剣の柄にかけている。妖魅は溶け崩れた容貌の中で、唯一無事な緑と銀の瞳をしばたたくと、牙を覗かせて口許に笑いと思しき歪みを作った。 「女々しい口を利く…手足の一、二本引き抜けばどんな泣き言を漏らすか…侯爵も…首一つにしてやったら、すぐ音を上げた…いざという時のために南にやった隠し子のそなたのことも、埋めた財貨のことも…」 「若君。お下がりを」 魔物退治の鋭い警告を、軽くいなして、領主の後継はさらに仇のもとへにじり寄った。 「ああ、最期が迫ると思い出話をしたがるものよな。それで、父上はどうしたと」 玉座に縫い止められた肢体が震えて、引き攣った嗤いを噴きこぼす。 「首よ!首と心の臓だけにして、女どもの前に持っていってやったわ…鞠遊びでも…しようと思うたが…そなたの母も姉も竦んで…ただ、べそつきながら床に転がるあの男の頭を遠巻きに見ていたぞ…あ、は、は…首!」 侯子はかすかに右の頬だけを震わせ、また穏やかな笑みを浮かべると、おもむろに杭を投げ捨て、剣の鞘を払った。 「なるほど気の利いた尋問だ。時に貴様の仲間も、首を刎ねられても、心の臟を杭打たれるまでは死なぬとか?」 「若君なりません!まず焼いて、杭打つのです!」 切羽詰まった調子で、眼帯の女が訴えかけるのを、青年はしかし手勢に合図して、逆に取り囲ませ、押し込める。 「急いてはこの溝鼠を歌わせられぬ。色々と聞かねばならぬのだ。父上が残した財貨とか。首から下がなくなれば、舌も軽くなろう…」 「若君!!」 青年が頭を振ると、兵は脅すように魔物退治に弾弓を向ける。 「一ツ目殿、貴公の働きは済んだ。復讐は我が務めだ…さて老いぼれ、死ににくい質を呪うための時間をやろう。たっぷりとな」 刃が虚空を薙ぎ、細頸を骨ごと断ち切る。 とたん魍鬼はかっと口を開き、頭だけになって宙を横切ると、金糸を縫い取った襟飾りのあいだ、肩口に食らいつく。 離れて凝視していた女武者は片方だけの瞳を大きく開き、怒りに満ちた号令を発した。 「射よ!!」 だが侯子の配下は得物の狙いを定めかねた。ためらう男等をよそに、若き主の長駆は痙攣し、背を海老のように折り曲げて跳ねる。鎖骨のあたりに噛みついた少女の頭はまるで粘土に石塊がめり込むが如くに沈んでいき、途中でくるりと向きを変えると、青年の体に生えた第二の首のように収まり、嗤った。 「あ、は、は…」 「侯子を射よ!!」 だが周囲が魔物退治の叱咤に反応するより速く、伊達服の腕がしなって杭を擲ち、配下の一人の額に突き刺す。 双頭と化した傭兵の長は、いきなり本来の頭、虚ろな眼差しで涎を垂らす男の顔から半仮面をもぎとって、溶け崩れた少女の顔をおおうと、腰から小さな筒を抜き取った。 敵の狙いを悟った女武者が咄嗟に黒硝子で隻眼を守りながら、唇を尖らせ、口笛を吹く。だがどれだけの者が同様にできたか。二つ頭の魔物が目眩ましを床に叩きつけ、純白が大広間を満たすと一斉に叫び喚きが広がる。 閃光の中で、長剣が修羅の風の如く踊り、影絵芝居のように、もだえる数多の人の輪郭を襲っては、首を腕を足を斬り飛ばしていくのを、魔物退治は慄然と凝視した。指は連弩に矢を番え、把手を回して弦を引く。照準を合わせようとするが、侯子を乗っ取った魍鬼は味方のあいだを鼬の如く擦り抜け、決して一カ所に止まらない。 眼帯の奥が疼き、失った眼さえあればと甲斐ない想いが女武者の脳裏を過ぎる。だが歯を食い縛ると、 眩い輝きが弱まり、大広間は暗転した。魔物退治が焦りとともに半仮面をかなぐり捨て、今一度得物を構えた矢先、正面に翡翠の灯が見え、続いて衝撃が額を襲う。意識を失う寸前、耳にこびりつくような子供っぽい笑いが、またしても聞こえた。 脇腹や内股をくすぐる繊細な指遣いに、夜鷹は眠りから覚めた。微かな頭痛に顔をしかめて身を起こそうとして、四肢を誰かが掴んでいるのを感じる。両目をしばたたき、薄明かりの中を見回そうとして、衣服と眼帯がなくなっているのを悟る。のみならず、封じたはずのいとわしい右眼が開いている。 「愚かな。見える瞳を縫い止めるなど、かんばせを傷つけるような真似を」 首だけを動かすと、正面に粗く包帯を巻いた魔物、迦陵の姿があった。すでに身体は元の幼い娘に返り、手足は滑らかな肌を取り戻しているが、どこかちぐはぐで、ところどころ酸の痕も残っている。 いつもの溌剌とした精気はやや陰り、女武者は初めて、童形の怪異が疲れを示しているのを見て取った。しかし可憐な細腕は休まず働き、半ばばらばした連弩を弄り回している。 「土鼠どもに面白味はなかったが、からくりは見事だった」 まだ爛れの癒えぬ容貌が牙を覗かせて相好を崩し、複雑な仕組みの武器を差し上げた。 「そなたの腕の長さ、力、疲れやすさを考え抜いて拵えてある。半ばはかかる備えが、そなたをして、妾にかくも大きな傷を負わせた」 包帯を巻いた顔がそばへ寄って、奪い取った緑瞳から錐のように尖った穿鑿の視線を注ぐ。 「そなたに力を貸したのは何奴じゃ」 夜鷹が顔を背けると、迦陵は目を細める。 「まあよい。いずれ どうにか、魔物退治は唇の端に嘲りを浮かべた。だが魍鬼は苛立つ風もなく、やるせないような優しげな眼差しで見つめるばかりだった。 「どの品からも主を慕い案じる心が容易く読み取れる。作り手は必ず助けに来よう」 「馬鹿な…」 「そなたに分からぬはずもあるまい。恐ろしいほど強い。人の子のあいだに偶さか現れるが」 迦陵は連弩の優美な翼を指でなぞりながら、瞼を閉ざして思いを凝らすようだった。 「だが儚い。あの目眩ましの光のように」 「来ない…!来るものか」 「そなたは思い病まずともよい。愛らしくあれ。そやつらが手伝おう」 抗弁しようとする唇を、ほっそりした掌が塞ぐ。夜鷹は背中に無数の乳房が当たるのを感じて硬直した。寝床だと錯覚していたのは生暖かく蠢く柔肌だった。窪んだ尻や、鋼索を内に隠すような太腿のそこかしこに、口づけと甘噛みが浴びせかかり、強張りを解そうとする。 闇から生えた無数の腕が、たわわな胸を揉み先端の朱飾りを抓り、一方で腹を撫で回し、腋と股の叢を毟る。仰け反る背を温かな肉布団に抑えつけ、秘裂を摘み広げ、何枚もの舌で内襞をねぶると、紅蕾を剥いて捻る。同時に菊座にも舌が潜り込み、腸の粘膜をなぞっていく。 痛みと快さの重奏が、懸命な鍛錬によって十年のあいだ魂の底に沈めてきた官能を呼び覚まし、抑えがたい嬌声を奔らせる。すると全身をまさぐりいたぶる指と唇とはいっそう勢いを増し、虜囚が最初の絶頂へ達するや、暇を与えずまた恍惚の渦へと引きずり込む。 魔姫の寵妃へと還った女武者は、我が子より小さな手が膣と肛へ潜り込むのを感じて、蕩けきった面持ちを涙と洟と涎で汚し、 嵐が過ぎ去り、大地から再び湿り気が去りゆく頃。黄昏の岡を巻く坂の道を驢馬に牽かせた車が、ゆっくり登っていた。手綱をとるのは、頭巾を被り、背嚢を担いだちっぽけな影。頂に建つ毀れた石の建物の、荒び果てた正門まで辿り着くと、背の低い馭者は鞍から飛び降り、駄獣を軛から外して、耳の後ろを撫でてやってから、元来た方を帰るようにと示す。 驢馬が物悲しげに駆け去っていくと、荷台の覆いを外す。現れたのは、前後に酒樽のような形と大きさをした錘をつけた金棒だった。破城槌とも城普請の道具とも知れぬ代物だが、到底一人で操れるようには見えない。 だが頭巾の影はまだそちらには触れず、隣にある籠をとってかぶせた布をとった。櫛の歯のような華奢な檻には、毛艶のよい蝙蝠が一匹、止まり木へ逆さにぶら下がっていた。矮躯には不釣り合いに長い指が、器用に鍵を外して扉を開けると、翼ある獣は素早く外へ出て、伸ばされた腕を這いのぼった。 もう一方の腕が籠を荷台に戻し、頭巾をはねのけると、まだ男のものとも女のものともつかぬあどけない面差しが露になる。左の瞳は落日を映じてか、夏の森の葉を思わせる瑞々しい光を放った。 蝙蝠は華奢な頚へ達すると、異様に長い牙を剥き、深々と付け根辺りに噛みついた。童児は痛みにこらえるように頭を逸らせ、長く息を吐いてから、そっと夜の使いを撫でる。 「もういい。お行き」 声変わり前の喉が震えて告げると、漆黒の翼は青紫に染まり行く天へ舞い上がり、二度円を描いてから、宵闇の統べる東の方へと去っていった。 邪眼の子は頭をもたげて見送ってから、僅かによろめいたが、すぐに立て直すと、車上の鎚を掴み、軽々と持ち上げて、肩に載せた。そのまま門へ向かって小揺るぎもせず歩いていく。竜の |

|

|

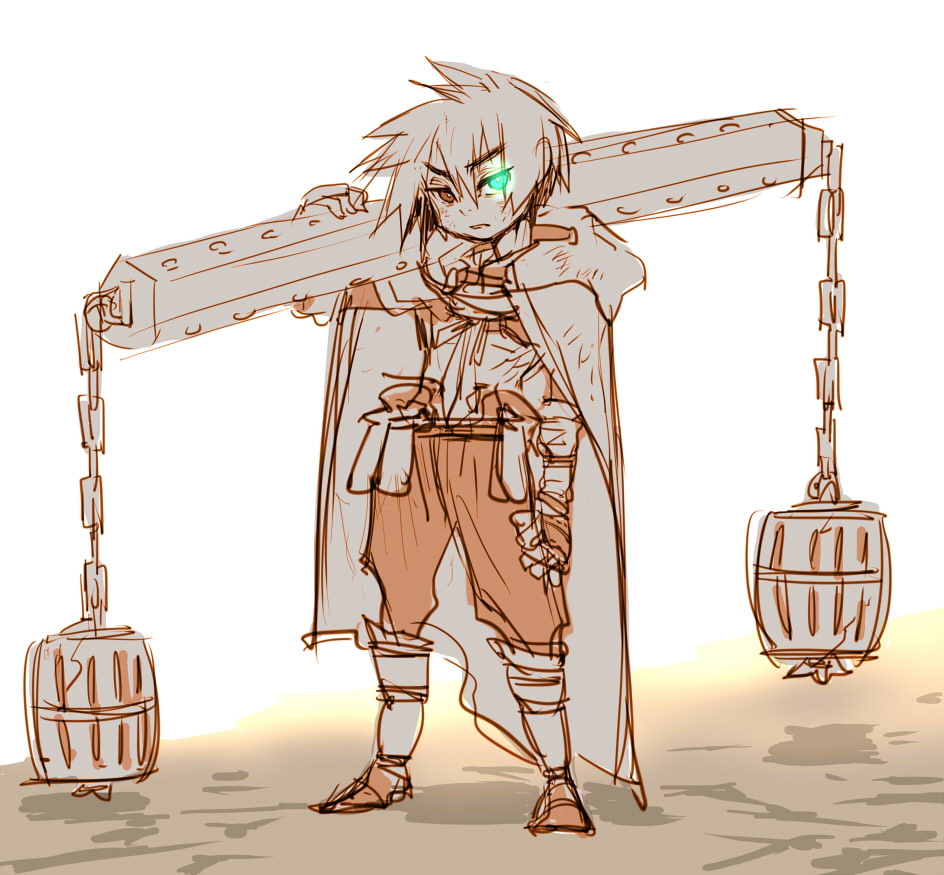

草木の枯れ萎びた中庭に辿り着く頃には、すでに残照は衰え、事物の輪郭を曖昧にしつつあった。無論、燃える翡翠の瞳にとっては昼と同じく辺りを見通すのに不自由はなかったが。 唸りが、褐色に乾いた植え込みの彼方から風に乗ってくる。少年が眼差しを上げると、雲突くような丈の巨人が、びっこを引きながら近づいてくるところだった。無数の 「痛ぃ…痛ぃいいいいい!!!」 怪物は整った造作から、嗄れた嘆きを放ちながら、厳の如き拳を打ち下ろす。 童児は重い武器を掲げて、ひらりとかわし、壁を蹴って、大木のような豪腕に跳び乗ると、頭上で鎚を旋回させ始める。 「痛ぃいいいいい!!」 侯子の首を持つ巨人は、血の涙を流しながら、もう一方の掌で小さな標的を握りつぶそうとする。邪眼の子は常磐の光を曳きながら、また跳躍して躱し、落ちかかる途中で相手の腕を両脚で挟み込み、袈裟がけに鎚を叩き込んだ。鉄塊が敵の頭にめり込んだ瞬間、炸音がして鎚は跳ね上がると、幼い振るい手を軸に斜めに一回転し、反対側の錘が逆袈裟に巨人の脇腹をえぐる。 再び鎚の尖端で爆発があって、また金棒は旋回し、均衡を失った巨人の鎖骨のあたりに食い込んだ。とうとう、ずたずたになった体躯は数多の骸にばらけて崩れ去る。 少年は屍のあいだから立ち上がると、息を整えてから、武器の両端を順番に地面に叩きつけて煤と塵を落とし、背嚢から筒を取り出して、錘の芯に空いた穴に嵌めた。準備ができると、金棒を肩に掛け直したところで、またふらつき、かすかに血を吐く。 「そなたか」 声がしたのは、巨人が出てきたのと同じ、主棟に続く内門の方からだった。邪眼が見遣ると、同じ色の瞳とぶつかる。 顔を包帯で隠し、どこか釣り合いの悪い手足をつけた妖魅が立っていた。 「あの時、夜鷹の腹にいた子か」 問いかけつつ答えを待つでもなく、少女は足を進める。少年は得物を掲げて宣った。 「お母さんを放せ」 「あれは妾のもの」 娘の姿をした魍鬼は返事をしながら、童児をじっと観察する。 「西境の柳館に住まいし兄弟は、からくりや新奇の業を試すのを好み、鳥や獣を眷属とし、己が力の幾許かを移しおいたと聞く。まさかの時のために。丁度、この城の主が庶子を遠地に隠したようにな。そなたは、あやつらの残した書でも目にしたのであろう」 「お母さんは言ってた。鳥は空を翔んで、獣は地を駆ける。閉じ込められて餌をもらって、腹が満ちても幸せにならない」 また唇の端から血をこぼしながら、魔物退治の息子は訥々と話した。童形の怪異は歯噛みし、僅かに間合いを詰めながら、言葉を返した。 「拙くなぞっても、そなたの身に闇の 「お母さんは、野原に咲く花はいつか散るけど、日と風と雨を知ってるって」 「あれは妾のもの」 「だめだ」 「嫌じゃ!!嫌じゃ嫌じゃ!!」 少女は地団駄を踏むと、いきなり緑の右目を閃かせて襲いかかった。錘と錘のあいだに飛び込むと、両腕を伸ばして首をへし折ろうとする。だが少年は身を引くどころか、前のめりになり、額と額をぶつけ合わせ、金棒を押しやって撥ね返した。 両者の距離が開いたところで、鎚が唸りを立てて空を切る。旋風のような凶器の回転に、魍鬼が跳び退ると、邪眼の子は地を蹴ってさらに攻めかかる。一撃が内門の石積みを砕いて飛び散らせ、反動を使った二撃がさらに壁を砕き、尖った欠片の雨を降らせる。 烈々たる連打の後、童児はたたらを踏み、ごぼりと赤黒い体液を吐いたが、左目に点った燐をなおいっそう燃え立たせると、裂帛の気合いを放って長大な武器を振るい続けた。もはや火薬の助けを借りずとも、二つの錘は触れるものすべてを粉々にしていく。 幼い娘は飛び散る欠片を掴み取っては礫と変えて擲ちながら、次第に奥へと追い込まれていく。しかし爛れた顔には紛れもない愉楽があった。闘い、争い、強さを比べ合う業を至高とする、闇の族の純粋な歓喜が。 「あ、は、は…ようやく…と…ようやくと…」 同じ鋭さの牙と牙、爪と爪、膂力と膂力。廃墟の城内を微塵と変えながら、緑の瞳の少年と少女は互いを拉ぎ、捻り、潰そうと、持てるすべてを解き放ち、吠え猛った。 柱という柱、壁という壁、床という床が罅割れ、軋みへし折れ、ついには天井が崩れ落ちる。瓦礫さえも死の武器とし投げつけ合うのは、まるで神々が生まれて間もない上世に、山や丘を玩具にしたさまの雛形だった。 いつしか天の涯から昇った髑髏の月が、のっぺりした影を地上に描き出す。此世ならぬ子供等の命を賭けた長い長い戯れのあと、立っていたのはただ独りだった。 夜鷹が啼いたのはもう何百回目だったろうか。胸で躍る左右の肉鞠を別々にねじ切れんばかりに絞られ、乳首と雌芯とを一斉に啄まれ、大人の女の拳さえ受け入れるようになった秘裂と菊座は、内側から粘膜を掻き毟られるつど、淫汁や腸液としつこく注ぎ込まれた唾液の混合を泡立てながらしぶく。目も口も鼻も股も、惚けた老人か生まれたての赤子のように垂れ流しのままだった。 歳月に粗びていた肌は、瑞々しい果実のような艶を取り戻していたが、ほとんど隙間なく刻まれた歯型や平手、抓った跡をいっそう痛々しく見せるだけだった。巨大ななめくじに飲まれでもしたように全身が唾液に塗れ、燐の火を受けて象牙のような光沢を帯びていた。 だしぬけに数え切れない手と口とが離れ、終わりなき快楽の煉獄から、虜囚を解き放った。柔肉を継ぎ合わせた異形は、怯えたように漆黒の帳の奥へ引いていく。 うつぶせになった魔姫の寵妃は、開いたままの双孔から透明な液を排泄しながら、余韻に打ち震えていた。 やがて微かな足音が近づいてくる。 「お母さん」 懐かしい声。もう二度と聞きたいと望んではならないはずの、優しい声。どんな熟練の職人にも真似できない仕事をこなす細く長い指が顎の下に入り込み、そっと上向かせる。 朦朧とした視界に、いとけない容貌が映る。 「お母さん。大丈夫?」 「あ…ぅ…」 とうに擦り切れたはずの志操が蘇り、夜鷹の上気していた頬が別の意味で紅葉に染まって睫を伏せる。 「よせ…見るな…」 「そんな可愛い顔をするんだね。知らなかった」 からかいに満ちた口調に、微かに胸のうちを擽られて、女はまた目を見開き、童児を窺った。何かが変わっていた。官能の霞がかかった思考では捉えきれない何かが。 「あれは…どうした…」 「あれ?」 「…迦陵…魔物…」 「戦ったよ。ずっと。しぶとかった。最後までお母さんを呼んでいた。降参しなかった。初めて負けるかもしれないと思った」 子供の言葉はどこか悲しげだった。母は信じられぬ面持ちで問い直す。 「勝った…のか…」 「ああ。あれは臓腑をやられていた。無理な力を宿すために命を削った。けれど血を吐きながら、倒しても倒しても立ち上がってきた。神々が用意した死の刃の如く。あの時覚えた寒けが恐れとやらなのだろう。不快だが心地よく、惜しくもあった。二度とあのような対手には…」 「…何を…言って」 尋ねには答えず、稚い双眸は意地悪い光を帯びる。 「お母さんは、息子が戦っているあいだ、ずっとここで肉の悦びに溺れていたんだね」 堕ちた魔物退治は、頬を火照らせて俯く。 「ぁ…済まな…い…」 「いいよ。お母さんはどうせ、空を翔ぶ鳥や地を駆ける獣、野に咲く花じゃない。籠や檻に閉ざすか、器に生けて愛でる方が相応しい、愚かな玩具なのだから」 ようやくと違和感の正体に気付いて、夜鷹は顔を上げ、童児の目を見つめた。左右同じ、翡翠の双眸を。 呆然と眺めるうちに、あどけない容貌は柔らかみを増し、最前までの面影を拭い去る。白魚のような指が喉を抑え、何かを嚥下するような仕草をしてから、まとっていた長衣を脱ぎ捨て、裸身を露わにした。きちんと形がそろった少年の手足は、驚くほど釣り合いよく少女の胴とつながっていた。 「礼を言うぞ。皮、指、どれも極上。焼かれる前より具合がよい。何よりこの目玉だ。邪眼を双つながら得られるとは、そなたを解き放った甲斐があった」 懐かしい声。もう二度と聞きたいと望んではならないはずの、優しい声。抗うを能わぬ絶対の君。永久に仕えるべき主。引き裂かれた魂の深みへ、悲嘆と憤怒が滑り落ちていき、代わって溢れるような歓喜が背筋を突き抜けると、涙の乾いた縹緻を無邪気な笑みが彩る。 魔姫は鉤爪のように曲げた指で寵妃の後ろ髪を捕らえて引きずり上げ、残る手を豊かな乳房のあいだ、肋の奥へ滑りこませ、ときめく心臓を握った。 手触りも温もりも、誰よりよく知っていた指が、今は冷え切って体の芯を包むのに、夜鷹は例えようのない安堵を覚えると、初夜を迎えた花嫁の如くにはにかみながら、迦陵の求めるまま接吻を捧げる。 十年焦がれてきた唇を貪りながら、やがて眷属として生き、狂い壊れていく幾千幾万の夜を想い、女は蜂蜜のように甘い絶望にただ酔い痴れた。 |

| [小説目次へ] | ||

| [トップへ] | ||