大谷

そもそも冒険だとか探索だとかに、むいているとは思えなかった。

迷宮にひそむ魑魅魍魎どころか、近所でけんかっぱやい野良猫に会うだけですくんでしまう。危険を見きわめて逃げるとか隠れるとかの機転もきかず、おどおどしているうちにひどいめにあう、という

ところが唯一の身内である祖父はちっとも同意してくれなかった。

「びくびくするなケイ。お前には高貴な血が流れている。無双の勇者になれる」

自信ありげに主張すると、本人がいかにおびえても意に介さず、修行と称してほとんど無理矢理に、あちらこちらを連れまわした。

早逝した両親に代わって保護者となった老人は、体の方は頑健だったが、頭は変だった。幻想と怪奇を好み、夢と現をあまり区別しなかった。若いころから、妖精が建てたといわくつきの洋館に住みつき、神秘の力が宿るという古ぼけた鍵束をたずさえ、ひまさえあれば地下にあるあまたの扉を開けて、それぞれが通じる他次元の土地を旅するという遊びに耽溺していた。

ひ弱な孫も毎度しかたなくつきあいはしたが、たいていは子供にはあつかいかねる厄介にぶつかって四苦八苦するだけで、無双の勇者などとは程遠かった。

例えば五歳のころ入りこんだ、太陽が三つあるのに昼でも寒い砂漠では、まなざしによってうつるおかしな疫病が七種類もはやっていたが、ケイは不運にもすべてにかかり、さまざまな飲み薬、塗り薬もむなしく、耐えがたいかゆみと高熱が次々に襲ううち、全身の肌がただれて血だらけになった。

二年生の夏には、決してはれない霧がたなびく海原へおもむいたが、祖父は家ほどもある一角魚を獲るのに夢中になり、孫を置いてけぼりにして遠洋をゆく漁船に乗っていったため、一週間ほどただよう浮島の森をひとりさまようはめになった。空腹にたえかねてかじった果実にあたって下痢になり、もうろうとして毒蛭の繁殖する池に落ち、かぶれたところがまんじゅうのようにふくれあがった。

四年生の春には、巨大な横穴と竪穴つらなる洞窟で、吸血蝙蝠のかどわかしにあい、なまぐさい巣穴で餌食になりかけた。たまたま学校で音楽の授業に使うハーモニカを持っていて、とっさの思いつきで吹きならしたところ、黒い翼は算を乱して飛び離れ、九死に一生を得た。ただ逃げ帰ってみると脇腹には細い管のような牙が刺さり、内臓まで食いこんでいた。手術でぬくことはできたが、いまだにときどき傷跡がひきつるのだった。

三年生の秋に一度だけおとずれた、鳥のようないでたちをした人が暮らす集落は、はじめのうち楽しかった。斧を持ったたくましい樵から、腰の曲がった老婆まで「ラ・ラ・ラ」と歌っては、たがいを羽のごとく軽やかに放りあげ、怪我もしない、おかしな舞踏が盛んだった。誰もがほがらかで、ハーモニカを披露するとはしゃいで、妖精だともてはやし、謝礼として踊りを教えてくれた。習うとすぐ上達したので、才能があるとほめてもらった。

だが一人前になるしあげにと、底の見えない深い谷へ投げこまれた際は、恐怖に失禁するはめになった。暗い断崖を落ちてゆきながら、枯れ木の梢にささった骸骨や、岩の張り出しにあたって砕け散った髑髏が、あらわれては消えてゆくのを眺めさせられ、ひっきりなしに悲鳴をほとばしらせた。肋と左脚を折っただけで済んだのは奇跡のような僥倖だった。

おそらく一番ましだったのは、二筋の大河がとりまく中州にある、悪魔の都市だったもしれない。

おどろおどろしい名前に反し、治安もよく、気候もおだやかで、有害な虫もおらず、苛烈なはやり病もなかった。街の中心部には人の魂を奪いとり、奴隷にし、火の鞭でいためつける種族がいるとうわさがあっが、本当かどうかはよく分からなかった。

滞在したのは郊外だった。ほうぼうから隊商が集まるためにぎやかで、香辛料の匂いと、ひしり泣くような音楽と、色とりどりの布がかかる黒煉瓦の家並みとが広がり、夜市の露店にはありとあらゆる珍奇な品物が並んだ。料理も彩り豊かで、特に菓子がおいしかった。胡桃の粉を、柑橘の皮の蜜漬けと一緒に乳で練って、こんがり焼いた団子は、屋台で買ってもらって口にしたときから、すっかり好物になった。

都市には祖父の古い知己が住んでいたため、足を運ぶ回数が多く、過ごす時間も長かった。

くだんの知己というのは、青い肌に青い瞳、赤い髪をした偉丈夫だった。服装にややだらしない祖父と違い、いつもきちんとした身なりをして、銀の義指が三本ついた利き手を、水晶の柄をした剣に置き、腰には精緻な刺繍入りの帯を締め、それこそ物語に登場する王侯もかくやという威厳があった。若々しく均斉のとれた

元締めには娘がいた。ハニッサといい、刃のような花弁を持つ荒野の植物を意味するのだとか。初め会ったときはまだ、はいはいがやっとの幼さだったが、年嵩の童児のなにが気に入ったのか、ひとたび膝に乗るとはなれようとしなかった。新しいおもちゃとでも認識したのか、はしゃいでしがみつき、よじのぼり、大量のよだれをこすりつけ、遠慮なくおもらしまでした。

見かねた乳母がひきはがそうとするつど、すさまじい癇癪を起すので、ついにはケイが代わりにおしめを換えたり、麦粥をやったり、体を洗ったりまでする事態になった。

横にひかえたおとなから、こまごまとやり方を教わりながら、小さな命を世話していると、へとへとになるものの、なぜか、うんざりはしなかった。赤ん坊は怒っているあいだはまるで竜巻だったが、機嫌がよくなると燦々とした太陽のようだった。ふっくらした藍のほっぺも、小さなえくぼも、つぶらな紺の瞳も、くるくるした紅い髪も、光をはなって見えた。

さわって、語りかけて、くすぐると、ひとつひとつの反応がまばゆかった。ハーモニカを演奏すれば、ちいさな瑠璃色の掌をうちあわせ、胴を上下にゆすり、節をまねて歌おうとする。おんぶして歩き回っていると、とめどなく喃語をつづけたあげく、だしぬけに静かになり、背につたわる温もりが増して、寝息が聞こえてくる。だっこして庭をながめていて、ふざけて何でもない場所を指さしてみせると、いつまでも真剣に見つめている。

もっとも別れ際にはまた吠えたけり、暴れだし、なだめようとする少年につばを吹きかけたあげく、驚くべき怪力で黒髪の一房をむしっていきはしたが。

半年ほどしてまた会いにいったとき、ハニッサはもう二本の足で走りまわり、たっしゃにしゃべるようになっていた。びっくりして祖父に尋ねると、異世界では時の流れ方が違うのだと、ごくあっさりした説明があった。

“ケイ兄、ケイ兄”

そう呼びながら、急に成長したように見える妹分は、そこらじゅうをついてまわった。

少年が鏢局の裏庭にある大きな樹の根元でハーモニカや踊りを練習していると、そばに寄ってきて、落ち着かなげに腰をおろし、休憩のあいまに五月雨のような質問をあびせた。

あるいは葉陰に寝そべって算数や国語や理科の教材を解いていると、走ってきて背に飛び乗り、しげしげと問題をのぞきこんでは、一緒にやりたがった。だが筆記具を貸せば貸したで、筆箱に描いてあるクマのキャラクターも気に入って、どういう絵なのかしきりに説明してもらおうとした。

いちいち丁寧に答えると、青い肌の幼女はおおげさに興奮し、返礼にと物語をしてくれた。家宝である水晶の柄の剣をなくした王子が、悪魔の助けを借りてとりもどし、対価として魂をうしないかけるが、最後は一計を案じてきりぬける、といった他愛のない内容だった。舌足らずなのもあって、どこまでが言い伝えで、どこまでが作り話なのか判然としなかったが、年嵩の童児はただじっと聴き入った。

一か月ほど遊んでいるあいだに、二人はたがいの言葉がなりうまく話せるようになった。

ただハニッサの獰猛な面も変わっていなかった。武門の子らしく、ことあるごとに小さな木剣を持ちだしては、物語の王子になったつもりで、誰かれとなくたたこうとするのだ。

“ケイ兄、にげてばっかり。ようせい、おくびょう”

不満そうに得物をふりまわす女児に、目上の遊び相手は黙って頭をかくばかりだった。一度だけ打撃を受けてみたのだが、ひどく痛かったので、以降は虚勢をはらず、すべてよけるようにした。

荒れようは、またしても別れしなにひときわ顕著になった。赤ん坊にもどったかのごとく涙と鼻水とよだれまみれの顔をゆがめ、耳をつんざくような叫びを発して襲いかかってきた。ケイが抵抗できないでいると、髪や耳をめちゃくちゃにひっぱり、噛みつき、ひっかき、ろれつの回らない舌でどこへもゆくなと脅迫した。

親の叱責を受けると、最後にはあきらめたようだが、なおも地団駄を踏みながら、ののしるのはやめなかった。

“ケイ兄のばか。にどとくんな。あくまに魂とられろ”

三度目に会ったとき、ハニッサは人が違ったように物静かになっていた。丈はおとなと変わらないほどのび、腰には親と同じ刺繍入りの帯を締め、木ではなく本物の剣をおびていた。まわりに同じような恰好をした同い年ぐらいの若者がいくたりか、姫君を守る騎士よろしくかしづいていた。

いつのまにか年下になってしまった少年は、ぼんやり離れたところに立ちつくした。手土産にとお年玉をためて買った小さなクマのぬいぐるみや、お菓子のたぐいなどは差しだしかね、うしろに隠したまま、ただ他人行儀に挨拶するしかなかった。

“こんにちわ”

“なんだ妖精か。あんたまた来たのか”

ハニッサがぶっきらぼうに吐き捨てたので、ケイはぎょっとして後ずさった。

“不思議な肌の色だな。お嬢さんて本当に妖精なの?”

緊張をほぐそうとでもするように、横から取り巻きらしい若者の一人が呼びかける。整った造作をしていたが、やや軽薄そうでもあった。

“ケイは男だぞ”

不機嫌そうにハニッサが口を挟むと、脇から別の青年がすかさず茶々をいれた。

“おまけに小さすぎる。ちょっかいかける相手選べよ”

周囲で笑いがさざめき起きる。悪意はこもっていなかったが、少年は身震いし、急いで場を辞した。無用になった贈り物は、以前に勉強に使っていた木の根元に埋め、素知らぬふりした。

あとはもうハニッサもあえて話しかけて来ようとせず、たまさか視線が合うと、うっとうしげにそらすだけだった。一度だけ、夕べに木の根元でハーモニカを吹いていて、ふと気づくとごく至近に居あわせたが、挨拶をしても返事をせず遠ざかっていった。

鏢局をあとにする際も、かたちばかり見送りに加わったが、以前のような狂態はさらさなかった。ただ無言で腕組みをしたままにらむだけで、愛想笑いさえしなかった。娘の無作法を、普段は捨て置く親が注意するほどだった。気持ちが落ち着かず、何度もふり返って手をふったが、とうとう応えはなかった。

それからケイは、祖父の誘いを断るようになった。むしろもう危険なまねはつつしむようにと頼みもした。口論にもなったが、おとなを言い負かせるはずもなく、やがて、ひとりでの留守番が多くなった。

誰もいない屋敷にいるのは、すぐへいきになった。部屋でハーモニカを奏でたり、踊りの練習をしたり、図書館で借りた本を読んだり、家庭科でならった料理や掃除、洗濯をしていれば時間はつぶれた。クラスで流行しているゲームやテレビは好きではなかったが、話題を合わせるため試してみるようにもなった。登下校に天敵の野良猫に出くわしさえしなければ、すっかり平穏な毎日が続くようになった。

だんだんと少年の脳裏から、異世界の景色はかすんでいった。怪物や夜泣きする赤ん坊の夢にうなされる頻度も減り、ほとんどすべてが空想だったのかもしれないと省みるようにもなった。

五年生の春。祖父が、扉のむこうで消息を絶つまでは。

悪魔の都市へゆくには、屋敷の地下にある扉のうち、階段を下りてすぐ前にのびる廊下の右側三番目を通る。古い楔形文字で表札の書いてある、固く艶やかな杉材の戸をくぐるのだ。

扉の前で、背嚢をゆすりあげたケイは、おとなびた溜息をついてから、登山靴の爪先で床をたたき、鍵束から黒曜石でできた一本を選んで、おっかなびっくり穴にさしこみ、はじめ左に回そうとしてしくじり、首をかしげてから、はっとして右に回すと、ようやく錠を外し、赤黒い木の厚板を掌で押して動かし、ゆっくり踏みこんだ。

世界から世界へ渡った瞬間、静電気が弾けるような痛みが頬や手の甲、こめかみに伝わる。

反転した扉が背後で閉まると、かすかに

隙間からのぞくと、冥々とした掘割のそば、鬼火の街灯が点々とゆらめく、煉瓦敷きのとおりが望めた。あたりに人気がないの確かめてから、もう少し扉を開き、身をねじって外へ出る。急いで同じように体重をかけ、しっかり閉じてから、深呼吸をして供物の並んだ階段を下る。ふとふり返ると、歳月によって摩耗し、顔形もはっきりしない悪魔の像が寝そべる、くたびれた

「いってきます」

つぶやいてから、きびすを返して運河沿いの道をたどりはじめる。ちょうど雨季の終わりごろに来あわせたらしく、水の量は豊かで、大気もしめってあたたかかった。遠くからチャルメラの長い節が響く。祖父は以前、昔はラーメンの屋台などでも吹いた楽器だと説明していた。この町では

少年はとぼとぼと進みつつ、ありとあらゆる香を嗅ぎ、音を聞き、ほの暗い街路を用心深く観察した。上着の頭巾はまぶかにかぶり、襟は立てて口元を隠す。小さな手は背嚢の肩帯をしっかりつかんで、できるだけ身をこごめつつ、短い歩幅ですばやく足を動かしていった。

途中で、水路を肥汲みの船がすれ違ってゆき、ただよってきた臭気にふらついて、欄干もなにもない岸壁から落ちかける。間一髪でたたらを踏み、姿勢を立てなおすと、心臓を早鐘のごとく打たせながら、しばしうずくまってから、どうにか勇を鼓して先を急ぐ。

二十分も歩きとおしただろうか。音楽は大きくなり、ざわめきは満ち潮にも似て四方から押し寄せてくるようになった。頭上には緑、紫、白、黒、金、褐、橙。ありとあらゆる色の布がかかっている。辻には青い肌をし、目に光のない物乞いが、手首から先のない腕を差しのべて乱杭歯をむきだし、かたわらをいかにも頑健そうな赤い肌の丁稚が荷を抱えて忙しげにまわりをどかしては駆けぬけてゆく。

西の大門のそば、荒野を超えてきた隊商が、仲買人を介さず余った品を小売りする一角へたどりついたのだ。取引にやってくる人々をあてこみ、ところせましと食べ物や飲み物の屋台が出ている。いっそうきつくなる香辛料のにおいに混じって、川鯰の脂が焼ける匂いがし、木管のひしり泣きとともに、沼蟹の油揚げをする音と、さまざまな言語でおしゃべりが飛び交っていた。

しだいに密になる雑踏をすりぬけ、ようやく鏢局の建物があったあたりへと達する。けれど視界に入ってきたのは、以前には見おぼえのない、

ケイは口を結んだまま、胸が十数拍を打つあいだ、動かないでいたが、ややあって、ふいに近づく気配を感じて向き直った。青い肌をした乞食がひとり立っている。右腕は手首から先がなく、左で数枚の小銭が入った椀をたずさえているが、無心をする風でもなく、紺の瞳で食い入るように見つめているのだった。

“もしかして妖精さんかい。ここになにか用か”

“えっと、はい。鏢局のひとは、るすですか”

悪魔の都市の言葉は、最近使っていなかったというのに、いざ口にしてみるとすらすらと出た。だが乞食は、薄笑いを浮かべ、声を落としてささやいた。

“…鏢局はつぶれたよ。もうない”

“えっ…”

絶句する少年に、不具の男はところどころ歯のぬけた顎を開いてかたかたと鳴らすと、いきおいよくまくしたてる。

“七つ前の乾季だったか。護衛していた隊商ごと賊にやられてな。水晶の柄の剣を持った元締めがじきじきについたんだが、主だった連中は命を落として、散り散りになった。以前は羽ふりがよかったが、もしかして妖精さんと懇意だったのかい”

ねばりつくような問いかけに、弱々しくうなずいたケイは、相手に伝わっていないとわかって、あらためて同意のしぐさをし、まなざしを足元に落とした。店の外の喧騒も、食べ物のにおいも、すべてがよそごとのように思える。

“鏢局に、僕みたいなひと、来てないですか。年取った”

苦労して舌を動かし、たどたどしく尋ねると、乞食は切り株になった手首をなぜてから、低くつぶやいた。

“年よりの妖精?留守をあずかってた跡取り娘、ハニッサといったか、あのひとなら知っていたかもしれんが、可愛そうにね…親以上の技前だったと聞くが…もう…”

ひっかかるような話し方に、少年は頭巾の奧からじっと乞食を見つめ、しかたなく尋ねた。

“ハニッサ?”

得たりとばかり、不具の男はどこか楽しげでさえある口調で物語った。

“そう。親のかたみの剣が悪魔の渡ったらしくてな。取り返そうとして逆に魂をうしない、奴隷になったという話さ。今は街の中心部で主人と一緒にいるのを見かけるって話だが、近づかない方がいい。たとえ妖精さんでもね”

奴隷、という単語を聞いた途端、背筋を氷のような冷たさが走った。童児は、深呼吸すると、突如ひきつるような脇腹の痛みをおぼえ、唇を噛んでから、かすれたのどで問いを重ねた。

“中心部の、どこですか”

たちまち物乞いは紺の双眸を光らせ、また饒舌を振るった。

“黒龍亭という酒楼に火酒を収めている商人が、水晶の柄の剣をおびた青い肌の女を見たという話だ。あそこは特に厄介な悪魔が集まるらしいが”

“ありがとう。あなたの魂を光が照らしますように”

定まった祈りを口にしつつ、ふところから財布を取りだし、ジッパーを開けて硬貨を一枚だけつむと、椀に入れて、まだ話したりなそうな乞食をふり切るようにして、倉庫になりはてた屋敷から足早に離れた。

辻に戻って立ち止まり、まぶたを閉じて心に昔ハニッサと一緒に勉強した地図を描いてみる。中心部に歩いて着くのは難しそうだった。財布をさかさにして、もう数枚の金を掌に転がす。表面に刻んである、寝そべる悪魔の像をなぞってからにぎりしめると、あたりを眺めまわした。

視界の片隅に、つい先だって誰かを運んできたらしい山羊車が置いてあるのをとらえた。緑の肌をした御者がひとりよりかかって、けだるげに煙管をふかしている。むきだしの腕は筋骨逞しく、目つきはけわしく、そばへ寄るのにややためらいはあったが、ケイは頭を左右にいきおいよく振ると、やせっぽちの肩をそびやかして近づいた。獣くささにむせつつ、低く詞のない歌を吟じてから、話しかけた。

“中心部の黒龍亭までおねがいします”

ふいを突かれた中年の女は眉をひそめると、魔除けの歌を吟じてから返事をした。

“妖精さんか。私を不運に巻きこまないで欲しいね”

“お金、あります”

あわてて硬貨を差し出すと、相手は目をすがめて覗き返し、やがて厄介ものへの呪いをこめた唄を吟じたが、いくらか驚きの響きも混じっていた。

“妖精は気前が良い。よし。だが帰りは待たない。あんたを下ろしたらこっちはずらかる”

“…っ、はい”

“じゃあ乗って”

六本足の山羊が不安げにいななく中、御者はひらりと台に飛び乗って合図した。ケイは後ろからはしごを使って後席に上がると、額が汗ばんでいるのに気づき、そっと指でぬぐう。脇腹がまたうずいていた。

ややあって、どなりちらすような威勢のよい歌声とともに、山羊車は走りだした。黒煉瓦敷の道に火花を散らし、悪魔の都市の中心部へと。

黒龍亭の外観は城のごとくいかめしく、周囲は清潔で、静謐で、何の匂い音もしなかった。

開いたあぎとのような入口の前で、ケイは心臓が数拍するあいだ呪縛にかかったかように立ちつくしていたが、どうにか焼き固めた粘土の階段を登りだした。

ゆくてには虚ろな瞳をした門番が二人いて、間合いをつめると槍を交差させて無愛想に誰何したが、頭巾を脱いで襟を開き、黒髪、黒目、黄みがかった肌をさらすと、黙って道をあけた。

少しのあいだ、登山靴の底が煉瓦をこする音がひびいたが、建物に入ると、あたりに吸いこまれるようにいっさいが消えた。ふと視線を落とすと、床にはやわらかな烏羽色のじゅうたんをしきつめてある。視線を上げると、かすかにくねった廊下には、壁龕がならび、煌々と鬼火の灯が置いてあるが分かった。

順路を進んでいくと、突如視界が開ける。がらんとした空間に、新月の夜を思わせる闇色の台布がかかった円卓がいくつか間隔をあけて並び、上には磁器でできた純白の細瓶が一つずつ載って、剣のような花弁を持つ植物が挿してある。荒野から摘んできたばかりらしく、ほのかに野生の薫をかぐわせていた。

客はちらほら席についていたが、いずれも銀の肌を持つ悪魔だった。あたりには銀器の立てる音だけが響き、闇に溶けこむようなお仕着せをまとった給仕が、影のごとく酒を注いだり、皿をあげさげしたりしている。

広間の上方は一階から三階までの吹きぬけになっており、見あげると各階の壁には客室の扉が並んでいた。扉のあいだは鬼火の灯が点って、下方を明るく照らしていた。

中央にある卓に、ひときわ巨躯の悪魔が、くつろいだようすで腰かけていた。手足も胴も頭も、けたはずれの寸法だが、生ける彫像のような完璧な美貌を備え、大粒の蒼玉がはまった指輪を手元で閃かせながら、のんびりとしたようすで銀の杯をあおっていた。

すぐ隣には長身の

ハニッサは確かに水晶の柄の剣を腰にはいていた。ただ鏢局の証である刺繍入りの帯をはじめ、衣服はひときれもつけず、青い素肌をさらしている。不均衡なまでに膨らんだ乳房と双臀には、卓上に飾ってある花と同じ模様の刺青が施してあり、耳、鼻、唇、乳首は銀の輪が貫き、糸のように細い鎖が結んで、股間にもつながっているようだった。

脛と膝から先はもう生身ではなかった。精巧な義肢が接いであり、片方の眼窩とへそにも銀に輝く珠が埋めこんである。瞳に嵌っている方は生きているかのようにうごめいて、血の気をなくした童児が怯えながら近づくと、驚いたようにまたたきさえした。

主人は、奴隷の動揺を察すると、含み笑いをしてから、やおら腕をのばし、たわわな胸毬の片方をつかんで、ねじり、白蜜をしぶかせ、あえかな喘ぎを漏らさせると、乱暴に唇を奪って舌をからませ、酒を移し飲ませた。狂態を目にした客が、いとけない容貌をこわばらせるのを視界の隅ににうかがい、わざとらしく音をさせつつ接吻を解くと、ひどく慇懃に話しかける。

“ようこそ。妖精が我等をおとなうのはまれだ。歓迎したい”

紙のように白くなった少年は、変わり果てた幼馴染が、息を弾ませてうつむくさまを見すえたまま、のろのろと口を開いたが、うまく語句をつむげず、また閉じてしまった。

“ケイ、との名だそうな。羽のように軽やかに舞い、世界という世界を旅し、姫君が窮地に陥ればかならず救いにあらわれる王子とか。さようであったな?”

悪魔が問いかけると、奴隷はうなだれたまま短く答えた。

“はいご主人様”

人ならぬ巨漢は破顔し、杯をたたきつけるようにして置くと、瓶から花をむしりとってかじった。

“婢から話を聞き、待ってはいたが、あらわれるかどうかは半信半疑であった。妖精は気まぐれ故な”

皓い歯のあいだから剣のような花弁を散らしながら、悪魔は艶やかな唇を三日月にゆがめる。

“しかし確かにあらわれた。姫君を救うために。それでよいかな?”

せきこんだケイは、裸身の奴隷と、着飾った主人とを交互にながめては身もじをし、裏返った声でかそけく答えた。

“それでいいです”

銀の男はふとい首をのけぞらせ、音もなく笑った。

“おとなしいな。姫君のありさまを見てもっと怒り狂うかと思ったが”

ますます蒼褪めて首をすくめる童児に、悪魔は満足した猫のごとくのどを鳴らしながら大仰に首を振る。

“妖精は妖精。誰に心を推し量れよう。だが悪魔にも悪魔のしきたりがある。あまたの商いで成り立つこの都市を統べてはいるが、我等はいかなる取引もしない。わずかな例外をのぞけば”

滔々とした演説は、酒楼の内部にはねかえってこだまとなり、長々と尾を引いた。ハニッサの銀の瞳が鬼火の灯を照り返して鋭い光をはなつ。何も話さないが、警告する気配があった。ケイはにじみ出る汗で額を濡らし、何度も唾を呑んでから、手をにぎりあわせた。

“どうすればいいですか”

“勝負をするのだ。我等は婢の魂を賭けよう。ケイ。もちろん君も魂を賭けるだろう?”

申し出を受けた方は、得られるはずもない助けを求めて周囲に視線を泳がせ、弱々しく返事をする。

“あの…”

“ふむ?せっかくのおぜん立てというのに、おじけづいたかな?それはいささか王子らしくない”

悪魔はしなやかな指で杯と瓶を順に弾いて鳴らすと、だしぬけにまた剣をおびた女を引き寄せ、あらわな太腿の間に手をすべりこませた。なにかしめったものを力まかせにこねる音が漏れはじめると、なかば銀細工と化した藍の肢体があやしくねじれ、くねる。透明な汁がとめどもなくしたたり落ちて、すすり泣きに似た嬌声がこぼれる。

“もしや、姫君がこうしているのを眺める方が好きか?”

あざけりが、ひそやかに耳をくすぐる。眼前の光景に凍りついた童児は、忘れていた呼吸を思いだしたかのごとく、ちっぽけな肺にたまっていた息を解きはなち、さらに、つっかえながらつぶやいた。

“あの…賭けるやつ…”

“なにか”

銀の男は、蒼玉の指輪をはめた手で愛玩物をいじりまわしながら、忍耐強い表情を作って、先をうながす。

“賭けるの、ハニッサ…さんの魂じゃなくて”

“ほう?だがここへ来たのは我等が婢を解きはなつためであろうが”

“はい…でも、えっと、あなたの魂…賭ける、とか…”

せつな、悪魔の笑みがこわばった。あたりにひそやかなささめきが広がる。ケイは酒楼の客という客の関心を一身に集めてしまったのを悟って、また縮こまりつつ、語句を接いだ。

“勝負だったら、ひとのじゃなくて、自分の、賭けたほうが”

“悪魔の魂が欲しいと申すか?”

“ちゃ、ちゃんと、勝負するなら。だめ…ですか”

少年がおずおずと補うと、官能に溺れていた奴隷がふいに顔をもたげ、とがった顎を悪魔にむけた。生身の瞳も、銀の瞳も、爛々と燃えている。主人は舌打ちをして、急に嬲るのをとめると、興味をなくしたようにもがく媚肉を突き放した。

“よかろう。承知した。さて次は勝負の方法を決めるとするか。何が得意だ”

語調はやわらかなままだったが、怒りがこもっているのがわかった。

ケイがとっさにハニッサを盗み見ると、左右色の異なる瞳とぶつかる。あいかわらず無言だが、以前よりいっそう強い警告の色をおびていた。思わず頬をひきつらせつつ、また両手の指をからませ、考えを絞り出すようによじりあわせてから、最後には疲れたように告げる。

“ハーモニ…音楽と、踊りです”

“なるほど。我等に音楽の素養はないが、舞踏なら心得がある。では作法に従い、火の鞭の踊りをしよう”

“ひの?”

おうむ返しに問う少年に、悪魔は片目をつむってみせると、掌をうちあわせた。たちまち、うつろな目をした給仕が次々にあらわれ、杯を、瓶を、卓を、台布を、椅子をまたたくうちに片つけてゆく。ほかの席にいた銀の肌の男女も、そろって腰をあげ、階段をのぼっていく。まるで決まりきった行事でもあるかのように。

あとには残ったのは、丈にして二倍以上の差がある男と童児。あいだに剣をおびた女が立っている。

すべて用意ができると、ふたたび魂を欠いた召使いが進みでて、大小の二人それぞれの手に、棒のようなかたちをした道具を渡す。ケイはリュックサックを下ろして脇に置いてから、こわごわ受け取った品をにぎってみる。たちまち毒々しい深紅の炎が噴きだし、蛇のようにのびて、ほぼ二尺ほどの長さになった。

対して悪魔は四尺ほど伸びた鞭を見下ろして苦笑しつつ、首をふってみせた。

“火の鞭は、振るい手の怒りと憎しみで長さが決まる。武器の重さはないに等しい。誰でも楽に扱える。皮膚や骨肉に食いこむと苦痛を与える。十数えるまで起きあがれなくなった方が敗れる。では、はじめようか。婢よ。審判をしろ。公正にな”

長広舌が終わるとともに、いきなり火の鞭がからみつくように襲いかかる。

あわてふためいた少年はかすれた悲鳴を漏らしつつ、しかし紙一重で不意打ちをかわした。そのまま二度続けて跳躍し、羽と紛うほど軽やに虚空を過ると、音もなく着地し、一時たりともとどまらず場所を移していく。呼吸で拍子をとり、痩せっぽちの腕と足で円弧を描きつつ空を切らせて、旋律のない音楽を奏でる。

追いかけるように緋の線が刃となって酒楼のすえた空気を裂き、焦熱とともにしなった軌道を描いてゆく。

だが小さな踊り子は毛一筋ほどもかすらせず、あるいは火線をかいくぐり、とびこえ、じぐざぐにかわしながら、徐々に敏捷さを増していく。緊張がほぐれた手足はのびやかに広がって、驚くような溌剌さをしめした。

高みにある観衆はみな、止まり木に群がる雀のごとく手すりにはりつき、予想外の離れ業にたかぶって、あるいは身を乗りだし、肩をゆすっている。

審判をつとめる青い肌の奴隷も、すぐそばを弾けるように飛びまわる幼馴染に魅入っていた。ほっそりした矮躯が、とんぼを切り、宙返りをし、燃え盛る武器を軽々とあしらうにつれ、傀儡のようにおとなしかった長躯はわななき、、唇をなかば開いて、あえかな吐息をこぼし、腕をもたげ、義手の指をひらいて、透明な石英でできた剣の柄をつかもうとした。

だが決闘にいそしむ銀の肌の主人もまた、仔鹿をとらえんとする狼よろしく興奮のうなりをあげていた。ようしゃなく鞭を振るっていた。十数度の空ふりにも手をゆるめず、幻惑に満ちた踊りの破綻を探るよう、さまざまな角度から連撃を繰りだしていく。

三十度めにむなしく虚空をえぐったあと、人ならぬ巨漢はにんまりした。童児が、かわすのは巧みだが、攻めるとなると、とたんにぎこちなくなるのを察したのだ。確かめるように、おおげさな誘いの隙を作ってみせると、息をはずませた少年は、一瞬ためらってから素直に打ちかかった。

とたん悪魔の腕とつながった炎の舌が、ななめに華奢な獲物へ巻きついた。重ね着した化繊の衣服を紙きれであるかのごとく破りちぎりながら、裸身を引きずり、床にたたきつけた。むきだしになった皮膚に毒々しい深紅が触れると、醜い腫れが生じる。

「ぃぎゃぁああ!!?」

甲高い悲鳴をほとばしらせてもがく少年の、水鳥のような首に鞭を巻きつけ、無理矢理立たせると、わずかに拘束を解いてから、くずおれる寸前に横なぎの打擲を加え、さらには肩、胸、脇、腿をやつぎばやにたたいて痙攣させ、操り人形のようにのたうたせる。

「あぐぅううっ!!」

“大言壮語を吐いたのだから。簡単に倒れてもらっては困る”

たわむれに尻を振らせ、腰をねじらせ、淫らな舞いのまねごとをさせながら、炸裂するような哄笑をはなつ。

“可憐に鳴くものよ。どうだ婢?王子の踊りは。稚なくも淫らな遊び女のようではないか。ここをのぞけば”

炎の舌がケイの股間を打ちすえ、幼茎を灼く。ケイがのけぞり、舌を突きだして唇の端から泡を吹くと、無様に小水をこぼした。だが銀の男は狂暴な歓喜に美貌をゆがめつつ、さらに同じ急所を狙う。

ハニッサは肘と膝にそれぞれつながった義肢を小刻みに揺らし、妖精の子が生きたまま焼けてゆくのを見つめた。水晶の柄をつかもうとする指ははたせず、途中で止まる。魂をうしなったがらんどうの器は、きしみ、ぐらつき、とうとうへたりこんだ。

“愉快よな”

悪魔はちらりと手にはめた指輪をながめ、蒼玉のまばゆい耀いを鑑賞し、小気味よさげにまつげを伏せた。

“婢よ。妖精が苦しむのがつらいか?では今宵のちっぽけな獲物は、生ける剥製にして、閨に飾るとしよう。新月の夜のごとき瞳が見つめる横でお前を抱けば、さぞや乱れてくれるだろう。ああそうだ。加工のときに出るはらわたや四肢は、すべて黒龍亭の料理人にまかせて、一皿たりと残さず食わせてやろうとも”

甘やかなささやきも、とどいているのかいないのか、瑠璃の女はただ、はるかな天井を仰ぐばかりだった。紺の瞳から透明な涙が、銀の瞳から臙脂の涙があふれ、流れ落ちていく。

“ケイ…兄…私の…せ……”

震える声を合図にしたように、幼い指からにぎっていた柄が離れ、唯一の武器が足元に転がる。

人ならぬ巨漢はようやく一息ついて、鞭を止めた。

“さあ横たわるがいい。妖精。十数えれば、魂は我がのもの。奴隷だ。いやせいぜい家具か”

全身を朱の筋でいろどった少年は、振子のように前後に揺れ、ただちに突っ伏すかに思えたが、しかしかろうじてこらえきると、なめらかな仕草で深々と礼をした。身を起こすと、剣をおびたままうずくまる奴隷にむかい、めんどうみのよい兄が妹にするように話しかける。

“ごめん。もう終わるね”

銀の男は感嘆したようすで、鞭をかまえ直した。

“存外、がんじょうなこわっぱだ。ではもう一踊りするがよい”

疾風をあざむくはやさで炎の舌がからみつこうとするのを、妖精の仔は柳の幹がしなうがごとくそりかえって避けた。先ほどから、わずかも傷など負っていないかのような俊敏さだった。

「ラ・ラ・ラ」

腫れあがった顔で歌いながら、習いおぼえたとおりの動きで、一息に距離をつめると、あっけにとられた敵をむぞうさにつかんで、毬かなにかのように放りあげる。

ぶざまにばたつく巨躯が、吹きぬけの一階、二階、三階にまで飛んでゆき、愕然とした表情を浮かべて、また落下してきた。

「ラ・ラ・ラ」

口ずさみながらもう一度、たかだかと抛ると、悪魔はさらにみっともなくもがいたが、梁にぶつかりそうになったところで我にかえり、今度は落下と同時に鞭を振るおうとする。だが少年はほとんどかまいつけず、飛びかかる紅蓮の舌を、細身を軽くねじっただけでいなし、若枝のような腕をのばして、また相手をつかんで投げる。

“おのれ!!”

高みから降りそそぐ憤怒の声に、ケイはただまっすぐ視線をかえすと、手元に跳び込んできた大きな獲物を今度は上ではなく横に、軽々と

薄い肩をわななかせた少年は、まぶたを閉じ、浅く何度も息をし、唇を噛んでから、目を開いて、あおむけになった悪魔に歩み寄る。のぞきこむと、彫像のごとく整っていた容貌は非対称に崩れ、先ほどまで諧謔の光をおびていた目は飛び出さんばかりになっている。片方の腕もおかしな方向にまがり、呼吸はしていないようだった。鞭の炎も消えていた。

「一、ニ、三、四、五…っぁ…六、七…っ、八」

満身創痍の童児は、ふくれた頬の奧でもごつきながら十まで数え、なお微動だにせずいる巨躯を、食い入るようにながめやった。理由もなく黒い双眸の縁に涙が盛りあがって、こぼれ落ちる。

とたんに分厚い胸板から、輝く白銀の光が噴きだし、渦巻きながら塊となってまとまると、幼い勝者のもとにただよってきた。ケイはせきこんで、また四方をうかがった。ほかの悪魔は双眸に刃の切先のようにとがった光を閃かせ、いずれも玲瓏のおもざしをひきつらせ、牙をむくものさえあったが、誰ひとり勝負に割って入ろうとか、さえぎろうとかいうそぶりはしない。

“どうすればいいですか?”

答えるはずもない群衆にむかって、少年はつい尋ねた。

“望みのままに”

やおら倒れていた悪魔が体を起こし、おごそかに答えた。

びっくりしたケイは、うしろにのめって尻もちをつき、焼けた肌をじゅうたんにこすらせ、数秒うめいてから、もたつきながら震える腕をもたげ、虚脱したままでいる瑠璃の女をしめした。

“なおしてくだい。魂、とかを”

銀の男は命令のままに指輪を持ちあげる。たちまち蒼玉は砕け、あとには青く輝く光の渦があらわれ、幾度か揺らめいてから、まっすぐたわわな乳房のあいだに入っていった。

ハニッサはいきなりそりかえると、胸や股をつなぐ銀の鎖を煌かせ、涼やかに鳴らしてから、ゆっくり立ちあがった。娘時代とそっくりの不機嫌なおももちをとりもどし、今や年の離れた幼馴染を一瞥してから、憂鬱そうにつぶやいた。

「なんで来た」

ケイは少しのあいだぽかんとしてから、説明しようとして詰まり、ひりつく痛みにうなりつつ、ひび割れた唇を強いて開いた。

「おじいちゃんを、探しに来た。そしたらなんか…」

「だろうな。わざわざ私を助けに来るはずない」

剣士はぶっきらぼうに答えてから、無残に肌を腫らした半裸の矮躯を、無遠慮にねめまわした。

「話」

「え?」

少年が問いかえすと、女は目をそらしてつまらなそうに語句を継ぐ。

「あんたが昔、私を寝かしつけるときに聞かせた話、嘘だと思ってたけど。本当だったんだな。変な病気にかかったり、迷子になったり、怪物にかじられたり、高いところから落ちたり」

「う、うん」

脈絡のわからぬまま恐々とケイが同意すると、ハニッサはますます面白くなさそうにむっつりする。

「…馬鹿」

「え?」

「あんた臆病なくせに馬鹿だから、いつも死にかけるんだ」

「な、なんで!?ちょっ!え!?」

腹立たしさに涙ぐむ童児をかたえに、青い肌の武人はそっぽをむくと、ふいにかんばせをひきしめ、まばゆく揺らぐ白銀の魂と、うつろな目をした悪魔とに近づいた。

前ぶれもなく、迅雷のはやさで水晶の柄の剣を引きぬくと、両手にかかげ、躊躇もなくふり下ろす。利刃が光の渦を斬り裂くと、千々の欠片となり、やがて跡形もなく散る。

敗者のむくろは痙攣してから、真に彫像になったかのごとく硬直すると、もうもうと蒸気をあげながら乾き、縮んで、しまいには指先から砕け、毀れ、砂のように細かくなっていった。

そこかしこから、おさえた悲鳴とくぐもった怒声とが続々とほとばしっては、酒楼の各階に幾重にも波及し、次第に柱や梁を揺るがさんばかりの轟きへと高まっていた。着飾った男女はそろって足を踏み鳴らし、拳をふりあげ、沈着さをかなぐり捨てて荒れ狂っていた。

だがハニッサはまっすぐ背をのばし、ぬき身を捧げ持つと、高みにささめく闇の族へと順繰りにむけていった。

“見よ!身の程知らずにも妖精の王子を侮った愚者の末路だ!畏れを知れ!”

状況についていけない少年が目を白黒させているかたわらで、女はかさにかかって述べ立てた。

“王子の怒りを買えば、汝等とて滅びの運命をたどるぞ。ほかに挑むものはいるか!”

たちまち、あたりはしんとする。すぐれた指揮が楽団の演奏を一度に止めるのにも似た手際だった。

“爾後、妖精とその庇護のもとにある人間に手をだしてはならぬと、魂に銘じおけ”

藍の皮膚を持つ剣士は得物を鞘に収めると、きびすを返し、ししおき豊かな乳房や双臀をゆらしながら、悠然と出口へむかう。銀の輪と鎖が、燈にまたたいては、こすれあい、涼やかに鳴りわたる。

他方、童児は朱に腫れた首をめぐらせ、塵埃となりつつある銀の屍を一瞥すると、かすかにうつむいてから、よろめきつつ立ちあがった。脚をひきずって幼馴染についてゆこうとし、ふと止まると、高みをあおいで、わだかまるあまたの影に呼びかけた。

“着るものください!”

「おい!」

かっとなったハニッサがふりむいてどなるのと、二人のあいだに黒い布が一枚、翼をひろげた大鴉よろしく舞い降りるのは同時だった。緞帳かなにかを切り取った、厚での布らしかった。ケイは歯を噛みしめてかがみ、拾い上げて、連れに差しだした。

「着ないと」

「…この…」

ののしりかけた女は、鼻を鳴らすと、悪魔の施しをもぎとって、たわわな胸や、張りのある腰に巻きつけるようにした。次いで、やけどだらけの未熟な裸身に、刺すようなまなざしをくれてから、いきなり華奢な手首をつかむと、力まかせにひっぱって、おおまた歩きだした。

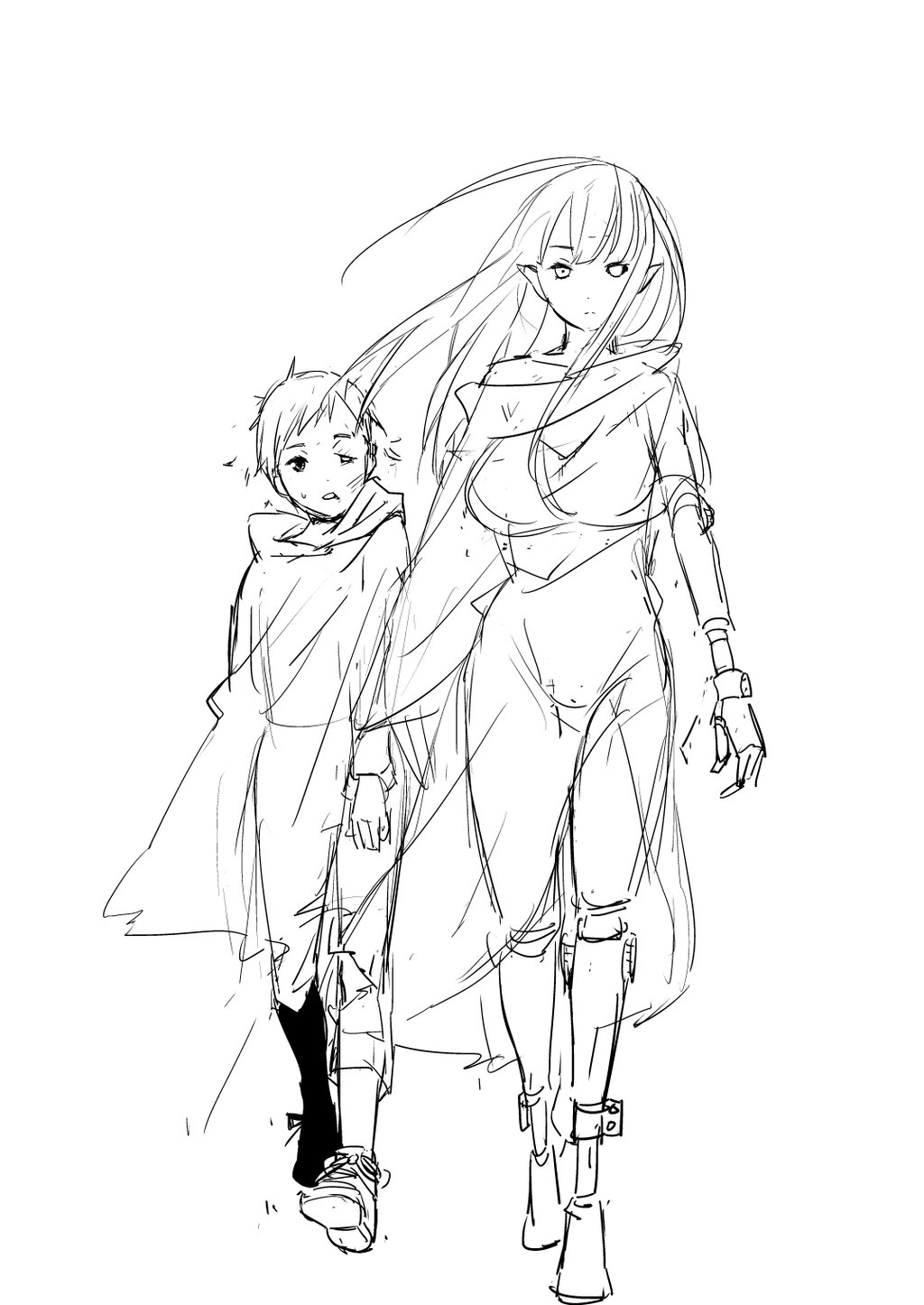

今は倉庫になった、かつての鏢局の外塀にもたれ、背の低い少年がひとり、あくびをする。着ているのは下層の商人の子弟にふさわしい簡素な平服だが、黄みがかった肌と、黒い髪や瞳という取り合わせのために、周囲の景色からは浮いていた。あちこち薄れてはいるが、火の鞭に焼かれた痕があり、袖口や襟元からは包帯がのぞいている。

ケイは時折、やけどのひどかったあたりを無意識にかきそうになってはこらえつつ、ぼんやり往来をうかがっていた。

辻のあたりには、以前いた乞食がいつのまにか消え、新顔がとってかわっている。片足のない緑の肌をした老婆だったが、瞳には光があって、時折無心の唄を吟じている。青い肌の槍持ちの男がひとりが立ち止まり、小銭を椀に落としているところへ、新鮮な果実でいっぱいのかごを頭に載せた赤い肌の女が、いそがしげに脇をすりぬけてゆく。

ふいに上の方で、なにかが風にはためくような気配があった。あおぎ見ると、ちょうど丈高い女が黒煉瓦の壁を飛び越えるところだった。猫のごとく優雅に路上へ降り立ってから、まっすぐ背を伸ばすと、水晶の柄の剣がかすかに鞘鳴りさせる。ハニッサは父と同じ装束をまとい、しっかり刺繍入りの帯を締めていた。銀の義肢と義足は、肘までの手袋と洋袴ですっぽりおおっていて、はためには生身と変わらないようだ。ふくらみすぎた胸や尻も、裸身のときほどは目立たなかった。小脇には重そうな布袋と、小さなクマのぬいぐるみを抱えている。

「あれ?それ」

目ざとく認めた童児が指さそうとすると、女は不機嫌にねめつけた。

「うるさい」

「あ、うん…」

「とりあえず。父の隠し金がかなりあった。誰かの手にわたるくらいなら持ってゆく」

ぬいぐるみと一緒に袋をふところにしまいながら、剣士はひとりごちる。少年は塀にもたれたまま言葉のひとつひとつに聞き入っていたが、おずおずと口を挟んだ。

「ハニッサ、さん」

「ハニッサでいい。馬鹿」

つっけんどんな返事に、また縮こまってから、上目遣いに話しかける。

「おじいちゃんも、ここのお金持ってた。要るなら、次来るとき…」

「次来るとき?」

斬撃と同じほどするどい語気で問い返してから、剣士は鼻を鳴らすと、たたみかけるように語句を接いだ。

「また置いていく気か」

「え?」

小柄な少年が話の行く先をつかみかねていると、長躯の女は大股に歩み寄り、あどけなさの残る容貌のすぐ横の壁に、どんと手をついた。

「三回も置いていったな」

「うぇ…ぇ?…」

「行くなといつも頼んだのに、全然聞かなかった」

たたみかけながら、ハニッサは、ケイの顎をつかんで、くいと上むかせる。

「おかげでこっちはすっかり年をとった。あんたが次来るときは、きっと野垂れ死んで骨になってるだろうよ」

鼻と鼻とがこすれ合わんばかりに顔を近づけたところで、紺と銀の双眸がまたたきもせず焦点を結ぶ。むかい合った夜色の瞳は、あちらへ泳いだり、こちらへ泳いだりしながら、また正面に戻る。

「…でも、だって、ハニッサたちはすごい長生きだって…それに、おじいちゃん探さないとだめだから…見つかったら、戻ってくるし…」

水晶の柄の剣を負った鏢師は、華奢な童児を塀にたたきつけるようにして身をもぎはなすと、ほつれた赤髪をかきあげて、たたきつけるように悪魔の都市の言葉をぶつけた。

“すぐだと?臆病で馬鹿なちびなんて、どこかで病気になって迷子になって怪物にかじられて高いところから落ちて、ついでに、くだらないあばずれを救いだすために、やけどだらけで死にぞこなって動けなくなるのがおちだろ”

とうとう妖精の仔は真赤になって、やけっぱちに喚いた。

「戻ってくるし、ハニッサと結婚するから!!」

「は?」

瑠璃の女が固まったので、童児はたくましい腕の下から逃れてよいものかと困りながら、小声で台詞をつむぐ。

「よければ、だけど」

たちまち剣士は身をもぎはなして、二、三歩退くと、またまくしたてた。

“なん、で、け、っこんの話になる…んだ!!?”

包帯を巻いた頬をこすりながら、少年はむきになって説明しようとする。

“時の、流れ?ずれてる、けど、ちゃんと、おとなになるし、そしたら、結婚すれば。多分、ハニッサの方が長生きだけど…僕がおじいちゃんになって、死ぬまで一緒にいるから”

“死ぬとか言うな馬鹿!”

青い肌の女がまた勢いよく壁を掌でたたくと、黒髪の童児は震えて飛びあがったが、涙ぐみつつにらみ返した。

“だってそっちが”

“馬鹿!いいから私を置いていくな!妖精の国でもどこでも連れてゆけ。もうそばから離れるな!結婚なんかどうだっていいから、一緒にいろ!”

“うん…”

“ケイ兄の…馬鹿…”

すすり泣きながら力いっぱいしがみついてくる幼馴染に、少年は一瞬だけもがいてから、すぐに観念すると、おぼつかなげに小さな手をのばし、広い背をそっと撫でた。赤ん坊をあやすときにそうしていたように。

大谷桂は、異世界が苦手だった。

そもそも冒険だとか探索だとかに、むいているとは思えなかった。

迷宮にひそむ魑魅魍魎どころか、近所でけんかっぱやい野良猫に会うだけですくんでしまうのに、まして物語にでてくる剣だとか魔法だとかには、かかわらない方がよいに決まっていると。

ところが、なんとなく、五年生になってから、そうもいかないのだと、悟りつつあった。