|

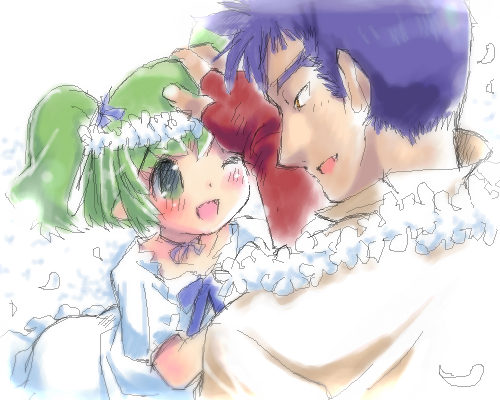

巨人はどうと極寒の平原に倒れた。樫の幹を削った棍棒が傍らの雪に深くめりこむ。 ”がはは負けた負けた。拙者の負けだベリアル” ”そうか” 黄金の悪魔は三叉鉾を引いて、戦いの構えを解いた。 一角獣族の長は寝そべったまま、単眼を大きく開いて、紺碧に澄み渡ったロンダルキアの空を見上げた。 ”ベリアルよ” ”何だ” ”世界には涯があるのか” ”世界は丸いのだ。涯まで行けば同じところに戻ってくるという” ”空の上には何がある” ”ミッドガルドがあると言われている” ”ミッドガルドの上は” ”虚無が広がっているという” ”虚無の向こうは” ”我等の住むのとは異なる世界があるという” 呵呵大笑して、アトラスは起き上がった。丸太のごとき腕を打ち振ると、粗雑に編まれた魔法の網が橙色をした小山のような巨躯を包み、隻眼、髯もじゃの大兵、しかし人間の姿へと移ろわせる。もう決斗はしないという印だ。 デーモン族の長も無言のうちに意向を汲んで 「ベリアルは物知りよな」 「本で読んだり、古老に聞いたに過ぎぬ。それがし、どれも確かめてはおらぬ」 「とはいえ、拙者よりは物知りだ。うむ。おまけに面倒がらずに応えてくれる。バズズの奴めはほれ、初めの問いにも返事をせなんだわ」 「あやつとも勝負したのか」 「おう。棍棒で三十間ばかりも吹き飛ばしてやったわ。あやつとは王妃の事でちと揉めておってな」 「ふむ…」 「まぁあとで五六発もらったがな、ふん。拙者の勝ちよ」 どうだかなとベリアルは笑う。アトラスは照れて首を振ると、遠くに見えてきた大洞窟へさらに足を進めた。巨人に戻っていれば、ひとまたぎの距離をてくてくと歩くのだから、時間はかかる。とはいえ、さほど急ぎたい理由もなかった。 「ベリアルは、王妃をどう思う。真に女神と思うか」 「人間だな」 「何…お主までバズズのような…」 「どうかな。バズズはろくに人間を知らぬ。あやつはハーゴンだけを基に人間を考えておる。それがしの見るところ、人間はもう少し幅の広いものだ」 「むぅ。分からん。教えてくれ」 「それがしとて良く知る訳ではないぞ。ただな…」 「うむ」 「人間は弱い。魔族のように扱えば痛い目をみるぞ」 「…う…女神と呼んではならぬのか」 「好きにしろ。だが人間は魔族ではない。女神だとしても、か弱いぞ。心も体も」 「あの方は、体はともかく、心はお強いようだ。我等より」 「人間は我等より強く見える部分もある。だが、それがすべてではない。弱い部分の方がずっと多い」 「ふぅむ…ならばなおさら、拙者は女神様…いや王妃を守らねば」 「守る…ふははは…」 悪魔の化生は朗らかに高笑いすると、身の丈の数倍の高さのある洞窟の入り口をくぐった。巨人の変り身は首をひねりながら後に続く。 「人間は、魔族の守りなど要らぬ…むしろ守りが要るのは魔族だ」 「何故だ。人間は弱いといったのはお主ではないか」 「弱さはな、己にばかり働くとは限らぬ」 「まるでバズズの言草だ」 「そうだな。奴とうまが合うのはそこよ…ああ。今日はよく喋った。千年分は喋ったな」 もともと無駄口を好まぬベリアルが、ここまで駄弁に付き合ったのは訳があると践んで、アトラスは不粋を承知で重ねて尋ねかけた。 「お主、拙者やズィータ様に隠し事をしておらぬか」 「ああ。しておる」 「な…」 デーモン族の長がもの淋しげに笑うのへ、一角獣族の長は眉を顰めた。古馴染みの仇敵の振る舞いが、まるで人間そのものだったからだ。幾らうわべを真似たからといって、そうそうに写し取れもしない内面までが、”弱い”という存在にそっくりだった。 だが酒盛りが始まったあとも、終わりに近付いてからも、橙の巨人は、黄金の悪魔から何も聞き出せなかった。 ベリアルの首は、ムーンペタの城門に掲げられ、腐るがままに放置されたという。ロンダルキア軍が受けた痛手は大きかった。大量の魔物を失っただけでなく、不敗将軍の死こそが、連勝に沸いていた雪国の戦への熱を冷ました。山地の冬を前に、下界への派遣軍は前線を縮小し始めた。 撤退の采配をとったバズズの判断は的確だった。敗北に終わったとはいえ、北方を揺るがせた大侵攻は、列強にひとかたならぬ恐怖の爪痕を残した。勢いを駆って峻嶺を超え、闇の本拠を叩こうという蛮勇は、いずこの国も示そうとはしなかった。 白き峰々の彼方には未だ巨人アトラスと妖猿バズズが健在であり、何よりも恐るべき竜王自身が居た。旧王家復興後、しばらく列強のあいだで姦しかったロンダルキア討つべしの声は、むしろベリアル出陣の前より低調になっていた。 状況は安定しているとは言い難かったが、ともかく占領地から徴発した食糧で、雪国の飢えは幾らか陵げた。小麦や芋でさえ、練成すれば肉食の魔族の腹を満たせた。これは妃の思いつきだった。同部族内での共食い、仔食いは減り、人間も襲われずに済むようになった。 開戦を決める前、女神がサマルトリア王子の署名で各地に送った物資支援の要請は、すべてが無視された。だが結果として、その後の進撃で黄金の悪魔が築いたベラヌール方面への補給路は、援助として求めていたより遥かに多くの穀類や薬草を、下界から極寒の台地へ運び上げる役に立った。とはいえ決して十分な量ではないが。 ”共食いが減れば、部族は増える。増えれば次の冬には倍する飢えが襲う” というのがバズズの嘲りだった。だがデビル族の仔が例年より多く無事に育つのを、このひねくれものさえ喜んでいない訳ではなかった。いずれ各部族に仔作りの制限をかけねばならないと、忌々しげに呟きながら、しかし新王と伴侶の手腕を認めてはいたのだ。 アトラスは意気が上がらなかった。ベリアルがいなくなったあと、戦にも酒にも張り合いがなくなった。結局、ほかの二騎士と肩を並べたつもりでも、このでかぶつはつまらぬ男でしかなかったとくよくよするのだった。 ただ味気ない酒でも酔えはした。人間が穀物から作る強い酒はうまくはなかったが回りは早い。もう狩りを許されなくなったために、希少になったドラゴンの血塊を舐めながら、がぶりと前族長の髑髏で作った杯を煽り、雷鳴のようなげっぷをする。 ”…ベリアルよ。空の涯、異なる世界の…そのまた先には何がある…拙者は分からん…お主なら知っておるだろうが…拙者はいつまでこうして…酒を喰らっておればよい…拙者が生きる意味とは何だ…お主は見つけたのだろう…何かをな…” いっそ乱心を装って主君に挑もうか。だが勝敗は分かっていた。ベリアルならあるいは、奴が本調子であれば、竜王と刺し違えたかもしれない。だが宮殿での短い果し合いの時から、黄金の悪魔はどこか、死に場所を探している節があった。しかし橙の巨人には初めから芽がなかった。膂力や素早さ、機転に劣るというのではない。もっと違う何か。つまりは器が違うのだ。ベリアルやズィータ王とは。 「ええい。酒!酒!酒が切れたぞ!」 呼ばわって酌をしにくるような気の利いた者は、あいにくと一角獣族には独りもいない。各々が好きに振る舞い、好きに食って、寝て、まぐわって、たまに命がけの喧嘩をする。単純な暮らしに慣れてきたのだ。ずっとそれで良かった。 ハーゴンが台頭する前、昔のロンダルキア王家は魔族に干渉しなかった。人間の移住初期には激しい戦いがあったが、竜の血を引く王と、三大部族とのあいだにはやがて協定が結ばれ、永らく相関せずの間柄であった。たまにサイクロプスが人間の仔を食い、シルバーデビルが女を犯し、アークデーモンが狩人を撲ち殺した。しかし事故、つまり下界でいうなら、狼や熊が人間を襲うのと同じ扱いだった。 ハーゴンと配下の神官は、奇妙な価値観から、邪神の類縁たる魔族は人間より尊ぶべきとして、生贄を捧げた。教団との馴れ合いを嫌ったデーモン族を除けば、おおむね喜んで供物を受け容れたが、新王が禁じても、さほどに不満を抱かなかった。魔族にとってはめまぐるしい人間族の気紛れでしかなかった。むしろその後の、部族同士の対立を止めさせたり、城で人間と魔族がともに働くという方針が困惑を招いた。 とはいえ、女神の望みとあれば。 付き合ってみると、人間は面白いとアトラスは思った。硬派一徹で、魔族では最も保守と思われたベリアルが、逆に誰よりも人間に惹かれたほどだ。不思議な魅力があった。 ”だがベリアルよ。死ぬほどではなかろう。ズィータ様を置いて、拙者を置いて、デーモン族を引き連れて…何を探しに、手に入れに行ったのだ…” 洞窟に一陣の冷風が吹き込んだ。寒さなど感じぬ巨人だが、ふと頭をもたげて、腰を上げると、ふらつく足を踏み締めて、地響きをさせながら外へ出た。雪嵐だ。ロンダルキアではよくある風景。だが今宵はぼんやりと闇の奥に、幾つもの灯が窺えた。 ”ハーゴンの幻か” 城を一つまやかしに包んだ邪神の司祭の術は、ズィータに破られてなお、千切れた切れ端を曠野にさ迷わせているという。しばしば旅人は化かされ、時には魔族でさえも方向や時間の感覚を失って凍死する場合があるとか。アトラスは一度もぶつかった覚えがなかったが、住処からかくも近くで目にしようとは。 平原の彼方に、大小の影が二つ並んで立っていた。じっと見つめると、懐かしい青髪の騎士の面差しがあった。もう片方は、記憶にない、緑の髪をした人間の少女だ。いや、どこか魔物臭いところがある。あれもモシャスで化けた某かに違いない。 ”ベリアル!” 巨人は駆け出していた。大股になって、踏み出す足の一歩で、人間の十歩を超える距離を跳び、火山から打ち出された溶けた岩塊のような、猛然とした勢いで雪の野を突っ切っていく。 ”おーい!おーい!ベリアルよぉ!拙者だ!アトラスだ!” 黄金の悪魔は振り向いたようだった。人間に化けても堅苦しい顔が、相好を崩して、分かったというように頷く。 ”どこへ行く!拙者も連れて行け!いやここに居ろ!酒は持ってくるぞ!” 首を振って、古馴染みは連れとともに去っていく。小さな足で信じられない疾さだった。 ”どうした!おい!拙者はここだぞ!ベリアルよぉ!” 仇敵の姿は闇に掻き消えた。巨人は不意に体温が下がりすぎたのを悟って、がくりと膝を就いた。大きな腕を振り回しても、掴んで身を支えるものは何もない。しんしんと雪だけが肩や背に降り積もり、風が単眼にたまった涙を氷に変えた。 ”むぅ…” アトラスは迫り来る眠気に抗おうとしなかった。こうして死ぬのも悪くはないと思えたのだ。 これはアトラスが吹雪の中、睡みの中で見た夢。 どこか小さな人間の村。外れの一軒家に明かりが灯っている。さほど広くない屋内には、家具といって竈などの煮炊きの道具と、小さな卓と、不釣合いに大きな寝台がひとつきり。 薄い布団の上では、蒼穹と同じ色の髪をした青年が、若草の瞳をした少女の胸に指を伸ばし、静かに服の紐を解いていた。 「キシシ…」 「どうしたタホ」 「あたい…ちょっと…恐いんだ…」 「そうか」 「人間の姿で…こんなことするの…ていうかドラキーの姿でもしたことないし」 「それがしもだ」 「うそだ…兄貴は…け、経験豊富なんだろ」 「いや別に」 「だ、だけど、部族のお嫁さんとかが」 「おらぬ」 「そ、そっか変なの…」 「タホ、手を上げよ」 少女が万歳をすると、青年はすぽっと上着を引き抜いた。白い肌と肋の透けた胴が露になる。 「兄貴…あたい…やっぱり…」 「怖がるな。タホはそれがしの連れ合いになったのだ。身を任せておればよい」 「…だけど…あたい…お姫様じゃないし…」 「うむ。タホはタホだな」 男はそっと相手の薄い胸に口付けする。はぁっと息を吐いて、小さな娘は恋人の大きな頭を抱いた。痩せた肩の震えが、だんだんと大きくなって、桜色の唇から甘い声が漏れ始める。 「兄貴ぃ…あたい…変だよぉ…足の…あいだんところが…熱くて…」 「んむ…そうか」 ごつい指が伸びて毛織の下着を脱がせ、無毛の恥丘を剥き出しにする。まだ細い一本線のようなそこに、年嵩の夫は躊わず舌を這わせて、蜜を舐めとった。 「ひゃぁっ…ぁっ…ぁっ…だめ…っだめっ…」 「…辛いか?」 青年が喋ると熱い息が吹きかかって、幼妻は余計に腰をよじった。 「違うの…あたい…あたい…もう…溶けそう…」 「嫌でないなら続けるぞ」 「うん…して…兄貴の…もっと」 男の指が割れ目をくつろげ始める。やわやわと時間をかけて、ちっぽけな伴侶が膝を笑わせて、上気した顔が泣き出しそうになるまで、念入りに前戯を続ける。 「も…もういいよ」 「よく準備しておかぬと苦しいぞ」 「だって…あたい…このままだと…兄貴の…その…前に…あの…飛んじゃいそう…」 「ああ。よし。では始めるとしよう」 夫は洋袴をくつろげて、雄の印を剥き出しにする。隆々と勃ち返った器官は、いささか常人離れした魁偉な長さ、太さがあった。 「もう…おっきくなってる…」 「タホに触れた時からずっとだ」 「そんなの…これ…にせものの躯だし…あたい…可愛くないし」 「今はこれがタホの、そしてそれがしの体よ。ほかには何もないのだ。何もな。いま一つ、タホ。どんな姿をしていようと、お前はこの世で最も大切な、それがしの連れ合いだ」 「あう…あう…」 湯気を吹きそうなほど真赤になって、少女は青年にしがみついた。 「じゃぁ…いいんだ…ドラキー族とデーモン族でも…人間の姿で…って…すごく…変な気が…するけど…」 「種族や姿など、もはやそれがしやお前には関係がない。ただ、お互いがこうしてまだ共に居られるだけで…十分だ」 「兄貴…何か…ずるいよ…そんなに喋れて…一つ一つ、胸が変になりそうだよ…」 「言葉を惜しむのは虚しい。つまらぬ意地だ。やっと分かった。だが…そろそろよかろう…それがしも我慢の限度があるのだぞ」 「あ、うん…ごめんよ…じゃぁ」 丸っこい指で初々しく紅い粘膜を広げ、少女は告げた。 「あたいを…兄貴のものにして…」 答えて、青年は巨根をあてがい、ゆっくりと押し入れた。みしみしと肉の軋む音さえ聞こえそうな、些か無理のある挿入だった。 タホは歯を食い縛り、半ば白眼を剥きながらも、懸命に愛する男の分身を胎内に受け容れようとする。かつて黄金の悪魔だった夫は、できるかぎり慎重に、しかしたゆみなく、陽根を陰唇に捻じ込んでいく。やがて、ほとんど拷問のような秒の刻みのあとで、ほとんど奇跡のように、肉幹は半ばまで幼い秘裂に収まった。 「入ったぞ、タホ」 「ぁ…か…ぅっ…ぅ…やったよ…兄貴…あたい…んッ…」 「よくやった」 夫は妻の萌黄の髪を撫で付けると、睫の端に盛り上がった涙を舐めとって、左右の瞼に軽く口付けしてから、唇を塞いだ。舌の戯れはそっと始まり、徐々に熱心さを増して、痛みを紛らわすように優しく、強く、長く続いた。 「ふむっ…ぁっ…ぅっ…」 「動くぞ…」 「うぅ」 ちゃんと返事ができずに、タホはこくんと頷く。ベリアルは安心させるように、慣れない笑みを浮かべて、ゆっくり腰を使い出した。力を抑えたつもりでも、小さな肢体は冗談のように大きく上下して、痛みの混じった悲鳴が溢れる。 「タホ…大丈夫か」 「だ…だ…大丈夫…大丈夫だよぉ…あ、あ、あたい…あの…ああ…やっぱり…」 「やはり今夜はここまでにしておくか」 焦らす訳ではなく、ただ単に少女を壊してしまわないか恐れて、青年はそう申し出る。 「や!やだ!やだやだ!くぅっ…最後まで…最後までしてっ…ちゃんと兄貴のものにして!」 「…分かった。お前の覚悟、しかと受け取ったぞ」 細い腰を抱き寄せると、下へ引き降ろし、甲高く啼く口を接吻で閉ざさせて、強引に突き入れる。はたからすれば、暴虐に近い行為だが、幼な妻にとってはどんなに苦しくても、辛くても、夫の真心のこもった愛撫だった。 とうとう根元まで剛直が埋まると、子宮にごつんと尖端があたったような錯覚があって、タホは気が遠くなった。ややあって軽く揺すられ、意識を取り戻す。気遣わしげに覗き込むベリアルに、ぎこちなく笑顔を作って答えると、大きな胸板に頬をくっつけて、重い心拍を聞く。ドラキー族の何十倍も遅く打つ命の鐘。デーモン族の英雄と、ちっぽけな蝙蝠の眷属は、流れる時間も住む世界もすべてが違ったのに。今はほとんどずれがない。 「兄…貴…大好き…大好き…」 「タホ。愛している」 「うう…うう…ぁっ…」 徐々に青年の打ち込みが早まり、少女の喘ぎにも甘い韻きが混じり始める。太い腕と、岩を積み重ねたような胴とに包まれて、華奢な裸身はほとんど押し潰されそうにも見えた。けれど歓喜の歌は次第に高らかになり、大きくなり、小さな家の天井に跳ね返って、谺するほどになった。 「あーっ!あーっ!あに…きぃぃっ」 「タホ…」 「ちょう…だっ…兄貴のっ…兄貴の赤ちゃん…あたいにっ…お願いっ」 「…出すぞっ…タホっ!」 灼けつく迸りが、腟を走り抜けていく。満たされていく。タホはぼろぼろ泣きながら絶頂に達すると、津波のように押し寄せる幸福に咽んだ。ベリアルは幼な妻をしっかりと抱き止めて、余韻に浸っていた。 やがて何度かの口付けのあとで、二人がつながりを解くと、破瓜の血に染まった白濁が溢れる。少女が恥ずかしくて正視できないそれを、青年は、寝台の傍らに用意しておいた清潔な布で、丁寧に拭って浄めていった。 「…もったい…ないね…全部…外に出ちまいそう…」 「構わん。中に残っていれば気持ちが悪かろう」 「そんな事ないよ…すっごく…ぽかぽかする」 「そうか」 一通り掃除が済むと、冷やさないようにといって、毛布をかぶせながら、ベリアルは汚れたものを洗い場に運んだ。疲れたようすは微塵もない。人の姿でも、やはり鍛え抜かれた戦士の体力は健在だった。 「ねぇ…兄貴…」 「何だ」 「子供…できたらさ…あの…名前は何にする…」 「ふむ」 夫は振り返って、思案げに首を傾ける。 「ゆっくり考えよう。すぐには決められぬ。人間の名前がよかろう。生きやすいように」 「そうだね…でも…あの…よければ…女の子だったら…マリアって…つけたい」 「男ならジョゼフか」 「え!違うよあんな奴。あたいと兄貴の子供にあんなあんぽんたんの名前、つけてやるもんか!」 ぷりぷりする少女に、青年はまた破顏する。 「タホ。あまり嫉かせるな」 「へ?」 「お前があの男の話をする時はいつも楽しそうだ。それがしは胸が痛いぞ」 「そんな…そんな…あたいは違うよ!…それに兄貴が…姫様が好きだって…いいんだ」 「馬鹿を言うな。あれはもう終わったのだ。愚かなロンダルキアの将軍は死んだ。優しい側仕えもな…そうだな。大人げなかった。済まぬ」 頭を下げる夫に、幼な妻はぴょんと寝床の上で跳ねた。 「や、やだ、謝らないでよ!兄貴がそんな…あれ…」 ベリアルが顔を伏せたまま、小刻みに肩を震わせているのを悟り、タホは目を丸くした。やがて抑えきれぬ笑いが、引き締まった痩躯から発せられる。 「からかったんだね!あたいを!もぉ!何でそんな!」 「よいではないか。男ならジョゼフ、女ならマリア。では双生だったらどうする」 「女神様と同じってこと?わぁ…だったら…トンヌラってつけるよ!」 「いや…それがしはその名前は正直あまり好きではない…間抜けに響く…」 「えぇぇえ!!それって冒涜だよ兄貴」 「実はそれがしは女神というのは昔から余り信じておらぬ。また近頃は竜王にせよ邪神にせよ、人間が崇めるルビスにせよ、力や知恵があるから、崇めるという考えに…飽いた。だからお前には悪いが、これからも無礼な言葉は折々出よう…なるたけ控えるが」 「あ…うん…別にあたいは…でもあたいは女神様好きだな…あたい等みたいな弱い魔物は…兄貴と違って…自分だけを信じて生きていけるほど強くないんだ」 「くどいようだが、お前もそれがしも、もう魔物ではないのだぞ。そう望んでもな。だが人間にしても同じか。弱い、弱いが故にすがる相手を求める」 くるりと青年は振り返り、まっすぐに虚空を見つめた。いや、虚空の果てにいる誰かを。 「分かるかアトラス。弱さは恐ろしいぞ。もちろん魔族にも弱さはある。だが人間の弱さが恐ろしいのは、弱いが故に女神を、邪神を精霊を、竜王を、勇者を産みだそうとするところよ。それが魔族にまで伝染するのがなお恐ろしい」 巨人は初めてそこに、己がまだ生きているのを見出した。 「弱さを見張れ。邪神に頼ろうとしたズィータの。女神に頼るようになったロンダルキアの人間と魔族の。勇者に頼るようになった下界の人間をもな。いずれ災いが起こる。弱さが作り出した怪物が世界を毀つ日が訪れる。どうにか防げ」 ”お主がやってくれ!ベリアル!お主が!一緒なら何も恐れぬ!ロンダルキアにはお主が必要だ” 「それよそれ。お主まで人間どもの弱さが感染ってきたようだ。剛力無双の一角獣族の大将が、何でただの人間に頼る」 ”お主は人間ではない。不敗将軍、デーモン族の長、ロンダルキア最強の戦士ではないか” 「魔族の勇者という訳か。しっかりせよアトラス。せいぜいバズズと頭を絞れ」 ”どうすればいいか分からぬ!” 「ああ、頭を使うのは嫌いだったなお主は。いつも他に任せて。では最後の助けだ。確かめてみよ。女神とは本当はどんなものなのか。邪神は。勇者は。竜王は。聞いた言葉や、うわべの印象だけでなく、本質を見抜け。しかして幻想を打ち破れ」 ”お主は説教ばかりだ!口数も多くなった” 「口はな。喋るためにあるのだ。食ったり飲んだりするばかりではなく。もう行け」 ”待て。確かめたのかお主は!世界の涯、虚無の向こうを” 「ああ」 ”何があった” 青年は微笑んで、傍らの少女を抱き寄せた。 「タホが待っていた」 笑っている。恋人たちが。花を摘んで、編んで、捧げて。静かな静かな、童歌のような刻。

終わりもなく始まりもない。ラーミアの翼の彼方。旅立てる魂が思い描いた故郷。かつてありしロンダルキア。永久の涯にあるロンダルキア。 ”最後はのろけか!” 巨人ががばと起き上がると、蜘蛛の子を散らすように神官の群が逃げていった。治癒の呪文をかけていたらしい。橙の肌にはかすかにベホイミの残光がまとわりついていた。 「目を醒ましたか酔っ払いのでくのぼうめが」 バズズが赤髪の青年の姿で、歯軋りしながら声をかける。傍らでは王と妃が、寄り添って立っていた。黒衣の若者は軽い驚きと、微かな安堵、同じ色の衣装をまとった半陰陽の伴侶は満面の笑みを浮かべている。 「よかった…」 真底ほっとしたような声に、アトラスは肚の底からが温かくなるのを覚えた。死んだ同輩にあの世から何と言われようと、やはり女神は崇めるべき対象だった。 デビル族の長は忌々しげに、一角獣族の当主の巨躯をねめ回した。 「シドーの三騎士の一騎が、よりによって酔っ払って嵐の中を出歩いて凍死など…名誉ある最期を迎えたベリアルに顔向けができぬところであったぞ!この間抜け」 ”ふははは!ベリアルに会ったぞ!やけに口数が多くなっておった。お主も顔負けよ” 赤髪の騎士はぎょっとして、巨人を見上げた。どこか頭の奥がやられたのかという、疑わしげな目付きを向けてくる。 だが、それまで黙っていたズィータがだしぬけに口を挟んだ。 「ベリアルは何と言っていた」 ”ううむ。べらべら捲し立てておったが…なにやら、邪神に頼るなとか” 「奴らしいな…」 死んだ魔将とのあいだだけで通じる符丁を受け取ったように、竜王は頷く。こういう時、バズズもアトラスも、やや置いていかれたような思いになる。しかし闇の妃はといえば頓着せず、むしろまだ巨人の体調を案じているようだった。 「あの、アトラスさん。体は大丈夫ですか」 ”勿論!王妃のお望みとあらば今すぐドラゴンの四五匹は潰して見せましょうぞ” うっかり不敬にとられかねない台詞を吐きながら、一角獣族の長はばかでかい力瘤を作ってみせる。デビル族の頭目は鼻を鳴らして、遠巻きに控えていた神官を下がらせた。 「では早速働いてもらうぞ。ズィータ様は城のそばに湯治場をお望みだ。一角獣族を狩り出してとっとと掘り抜いてみせろ」 ”何のそれしき。配下を呼ぶまでもない” 「魔族と人間のどちらもが使えるよう、広く、たっぷりした湯量のある浴場がいるのだ。つべこべ言わずにでかぶつどもを連れてこい」 ”分かった分かった。ではちょっと失礼して” 巨人は立ち上がって、身をかがめながら医務室を出て行こうとし、やおら主君とその奥方に眼差しを向けると、単眼を目一杯に開いて、注意深く観察した。ややあって首を振ると、牙でぎっしりの大顎を開く。 ”王妃。願い申し上げたき事がござる” 「何でしょう」 ”シドー様に拝謁する許しをたまわりたく” 「あ、うん。いいですよ。いつでも遊びに来て下さい。えーと寝てる時が多いですけど、まだ」 ”ありがたき幸せ” ごく自然に王の頭越しに妃と会話を済ませると、アトラスはのそのそと外へ向かった。バズズはかすかに頬をひく付かせながらも、いたし方ないという表情だ。 ズィータはぷっと吹き出すと、腹を抱えた。 「トンヌラ!おい!どこが死にそうなんだあいつ!お前がぴーぴー騒ぐから、執務も放り出してきたのに…ははは…」 「だ、だって…ベリアルさんも…だから…アトラスさんにもしもの事があったらって…」 「まあベリアルに会ったとほざいていたから、危ないところだったかもな…しかしな」 竜王はすと目を細めた。 「邪神に頼るなか…そうだな…女神にも…」 「陛下、何か?」 赤髪の魔将が不安げに問い掛けるのへ、主君は小さく首を振った。 「俺はハーゴンに成り代わって教祖に納まるつもりはない」 「は…」 「邪神や女神の御名を、あまり声高に唱える連中は抑えろ」 「承知」 「それとな」 「は…」 「アトラスは面白いから、時々城に呼べよ」 「しかし…」 「何だ」 「あやつはその、礼儀を知らぬ粗忽者…誰彼かまわずおかしな質問をする癖もありますし」 「面白いな。させておけ。ついでにきちんと記録をとっておけ」 ズィータは顎に指を当てて、独りごちるように呟いた。 「あいつは存外、ロンダルキアきっての知恵者に化けるかもしれん」 |

| [小説目次へ] | ||

| [トップへ] | ||